1979年リリースのディスコソング「ジンギスカン」 (Dschinghis Khan) が、なぜ今でも小学校の運動会や林間学校でのキャンプファイアーなどでよく耳にするのか。そもそも、いつ頃から教育現場で使われ始めたのか。

以前から不思議で仕方なかったので、いろいろ調べてみました。

意外にも、リリース翌年の1980年辺りから教育現場での使用例が多く確認でき、現在に至るまで長く定番ソングとなっていることを確認しました。

そのきっかけは「リズムなわとび」という体育の活動にあった可能性があり、ほかにもレクリエーションダンスなどでも多くの使用例が確認できました。

しかし、「なぜこの曲だけがこんなにも長く定番化しているのか」「浸透に地域差はあったのか」については、まだ良く分からない、というのが現時点の状況です。

以下、あまりきれいにまとまっていない長い調査過程ログのようなものですが、興味のある方はご覧ください。

Contents / 目次

はじめに

「ジン、ジン、ジンギスカーン、ヘー ライター ホー ロイテ ヘー ライター イマー ヴァイター!」

いちど聴くと耳から離れない、中毒性のあるディスコソング、「ジンギスカン」 (Dschinghis Khan)。

ラルフ・シーゲル (Ralph Siegel) 作曲、ベルント・マイヌンガー (Bernd Meinunger) 作詞のこの曲は、1979年3月31日に開催された ユーロビジョン・ソングコンテスト 1979 で披露され、全参加者中4位になったそうです。

同年シングルリリースされ、本国西ドイツでは通算29週にわたり1位を獲得したほか、スイス、オーストリア、フィンランド、ノルウェーなどで大ヒットしたそうです。

そして、日本でもヒットしました。

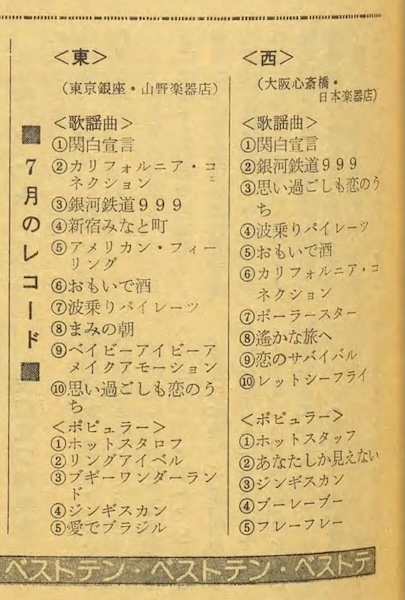

「レクリエーション」誌(日本レクリエーション協会)、1979年9月号、p.41 「ベストテン 7月のレコード」に掲載された「ジンギスカン」。東京(山野楽器店)では4位、大阪(日本楽器店)では3位、とあります。

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

この曲「ジンギスカン」は、アーティスト「ジンギスカン」による、アルバム「ジンギスカン」に収録された楽曲でした。曲名、アーティスト名、収録アルバム名が一致する、珍しい曲です(笑)。

「曲名、アーティスト名、アルバム名が一致する曲について、拙ブログにて以前調べて書いたのが、下の記事です。

で、この曲が、なぜか21世紀の今でも(主に)小学校で頻繁に使われているようです。運動会のダンスだったり、林間学校でのキャンプファイアーの踊りだったり。

私事ですが、私は1977年〜1983年に小学生時代を(福岡県北九州市小倉南区で)過ごしましたが、学校で「ジンギスカン」に合わせて踊ったりした記憶は全くありません。

曲自体は、もしかしたら当時テレビやラジオで聴いたことがあったのかもしれませんが、当時の記憶は残念ながら残っていません。この曲をちゃんと知ったのは、もっと後、おそらく1990年代になっていろんなジャンル・時代の音楽を深掘りするようになってからでした。

一方で、私の娘が2014年〜2020年に通っていた東京23区内の小学校では、やはり移動教室(林間学校)のキャンプファイアーで「ジンギスカン」を使うのが定番だったらしいです。実際、当時私が授業をしに行った時も、隣の教室から大音量で「ジン、ジン、ジンギスカーン」と聞こえてきていました(笑)

疑問

ずいぶん前から、とても不思議だったのです。

(1) この曲が小学校などで扱われるようになったのは、いつ頃からなのか。

(2) 1979年のディスコソングが、なぜいまだに日本の学校教育現場で重宝されているのか。

(2a) 導入には地域差があったのか。

今なら 国立国会図書館デジタルコレクション を使い、さまざまな文献・雑誌を横断的に検索することで、ヒントが得られるかもしれない。

そう思い立ち、調べることにしたのですが、1日も経たないうちに(自分にとっては)目から鱗の新たな発見の連続となりました。

この曲が、日本の小学校で定番ソングになった経緯を知りたいです。 https://t.co/eGTDo1qlKq

— Kohji Matsubayashi (@kohji405mi16) August 6, 2025

曲「ジンギスカン」が学校現場で使われだした時期について

バンド「ジンギスカン」による楽曲「ジンギスカン」がリリースされたのは1979年であることから、1979年およびそれ以降の書籍内を探してみます。

手始めに「ジンギスカン」「フォークダンス」という2つのキーワードを使ってみました。

しかし、ヒットする文献の大多数が、「ジンギスカン料理」「ジンギスカン鍋」に関するものでした。小説での描写だったり、週刊誌のグルメやレジャー紹介だったり、林間学校・キャンプ・合宿などでの夕食に関する記述だったり。

これは、1966年の サッポロビール園 の開園により、北海道以外の人に広く「ジンギスカン料理」が知られることとなり、1980年代には全国的にブームになっていたらしい、という影響と思われます。

1966年に開園した当時からサッポロビール園で提供されていたジンギスカン料理について、その歴史を概説したサイト記事を2点紹介しておきます。

1981年: 「リズムなわとび」で使われる「ジンギスカン」

そして、学校教育現場で使われるディスコソング「ジンギスカン」に関する書籍が、やっと目に入りました。「リズムなわとび」という文脈でした。

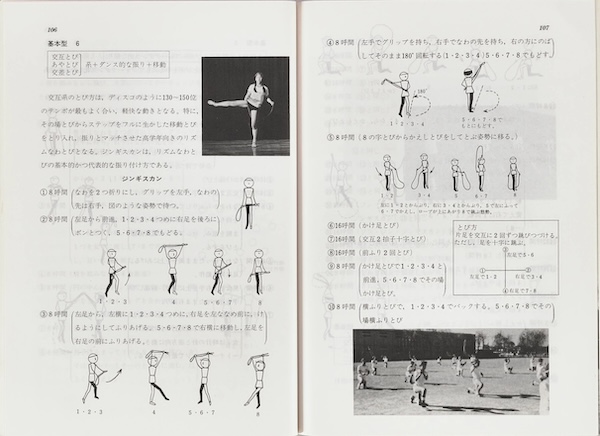

スポーツ新シリーズ [10] たのしいリズムなわとび

山市孟 編著, 田渕規矩夫 著

不昧堂出版, 1981

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN02628921

この書籍の 91ページ から「3. リズムなわとびの作り方」という章が始まり、なわとびの飛び方の組み合わせ方、年齢層に合わせたテンポ・選曲・実施時間、さらには複数のテンポや飛び方を組み合わせた構成案などについて解説があります。

さらに 100ページ からは実践例として、「どんぐりころころ」「幸せなら手をたたこう」「ザ・ウルトラマン」「キンダーポルカ」「タタロチカ」「ジンギスカン」「レッツゴーUGM」「ソーラン節」の曲にあわせた飛び方(振付)が詳細に解説されています。

つまり、楽曲「ジンギスカン」リリースのたった2年後には、すでに学校教育現場に取り入れられた一例があることになります。

山市孟 編著 田渕規矩夫 著『たのしいリズムなわとび』,不昧堂出版,1981.9. (国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

pp. 106~109 が「ジンギスカン」の振付解説

下に引用したのは、2012年に公開された YouTube 動画「ジンギスカンなわとび2倍速」(yakyuukitigai) です。

この動画内の振り付けと、1981年の書籍の振り付けが一致するかどうかまでは確認していませんが、このように21世紀に入っても「ジンギスカン」の「リズムなわとび」が実施されている例が見られるのは興味深いです。

埼玉県川口市立神根中学校が2020年4月10日に公開された記事「体力向上プログラム〜縄跳びジンギスカン編」というのも発見しました。

ほかにも、日本なわとびアカデミー による2021年の動画「リズムなわとび 高学年 上級 ジンギスカン」(すくいくYouTubeチャンネル) という動画も発見しました。

やはり現代でも「ジンギスカン」は学校教育現場で依然人気なんですね。

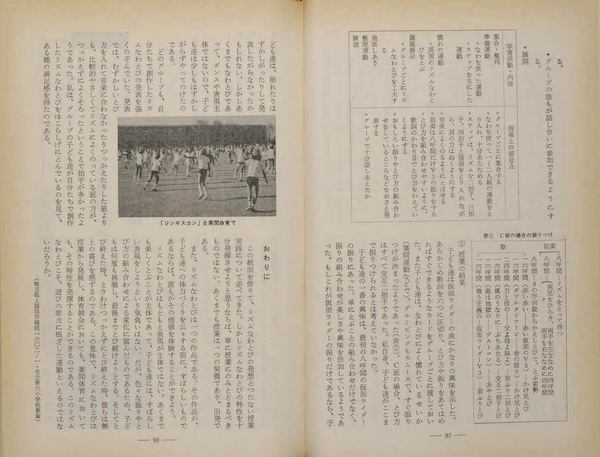

また、学校教育関係者向けの雑誌、「学校教育」1981年1月号(日本体育社)でも、リズムなわとびを紹介する記事が掲載されています。

pp.88-93 に「【小学校】〈中学年〉子供のねがいを生かした体育指導【なわとび】 遊びの原点に根差した『リズムなわとび』」(田渕規矩夫)が掲載されています。

「… 単に体力作りのための手段だけに終わらせず、子ども達がより積極的にとりくむものとするためには、楽しさが規定になければならない…」という観点から、リズムなわとびにおける楽しさの要素を分析・把握し、指導を展開したい、そのような具体的な指導に関して解説されています。

体育授業中の実践指導として、当時児童の間で大人気であっただろう「仮面ライダーV3」の歌にいろいろなとび方を組み合わせ、楽しいリズムなわとびを工夫する例が紹介されていますが、その中に「『ジンギスカン』を業間体育で」というキャプションのついた写真も掲載されています。

おそらくは、これが「ジンギスカン」が学校教育現場で使われている最も古い記録の1つでしょう。

日本学校体育研究連合会 編『学校体育』34(1),日本体育社,1981-01. 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2025-08-10)

p. 88~93 の田渕規矩夫氏の記事中、実際に業間体育で「ジンギスカン」でリズムなわとびを行っている児童たちの写真が掲載されている

そして、この「学校教育」1981年1月号の記事を書いた田渕氏が、同年に執筆・出版したのが、さきほどの1981年10月「スポーツ新シリーズ [10] たのしいリズムなわとび」という書籍だった、ということになります。

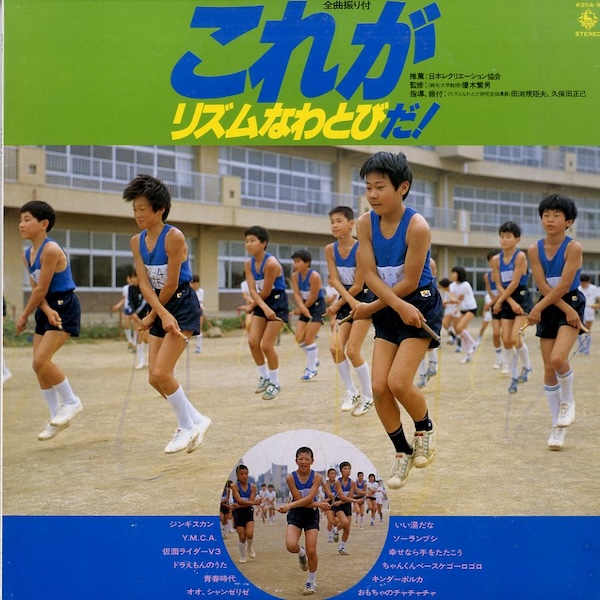

1980年: 「これがリズムなわとびだ!」LPレコードに「ジンギスカン」収録

さらには、1980年にリリースされた「これがリズムなわとびだ!」(キングレコード K25A-9) というレコードの存在を確認できました。月刊誌 「婦人倶楽部」1980年10月号 (講談社) の中で「『ジンギスカン』や『Y・M・C・A』などおなじみの…」と K25A-9 が紹介されているのが、最も古く登場した文献でした。

この LP の A面1曲目が、まさに「ジンギスカン」のカヴァーバージョン(歌:河内淳一 / 演奏:ザ・テレフォン)によるものです。

これがリズムなわとびだ! (キングレコード K25A-9)

(写真出典: Aucfree「A00178841/LP/V.A.「これがリズムなわとびだ!」 の落札情報」)

ザ・テレフォンで河内淳一さんヴォーカルってことはビーイング制作ですね。「ジンギスカン」の定着にビーイングも関わっている…?>RP

— tuesdaybreakheart (@tuesdaybreakhea) August 7, 2025

A00178841/LP/V.A.「これがリズムなわとびだ!」https://t.co/uzoo6VkZip

このレコードの指導・振付としてクレジットされているのは、先ほどの書籍の著者である田渕規矩夫氏、そして久保田正己氏のお二方。表ジャケットでは共に「リズムなわとび研究会指導員」という肩書ですが、共に小学校教諭でいらっしゃったようです。

田渕氏は埼玉県上福岡市第六小学校(現: ふじみ野市立元福小学校)の教諭を務めていたそうで、日本リズムなわとび研究会の理事長でもあったそうです。そして、先ほどの「スポーツ新シリーズ [10] たのしいリズムなわとび」の著者でもあります。

久保田氏は、銀行員を経て教員となり、のちに埼玉県なわとび協会会長を務められたとのことです。

そして上述の本の編者である 山市孟 氏は、埼玉大学教育学部教授だったとのことです。

リズムなわとびの普及に一役買ったのが埼玉県だったということなのでしょうかね。

教育サイト EDUPEDIA に、久保田正己氏の2011年インタビューが掲載されています。

この中では「忍たま乱太郎」の曲にあわせてリズムなわとびを行う実践指導が紹介されています。

そして、久保田氏へのインタビューとして、以下の様な発言が記録されています。

クラスの中で上手な子はすごく上手だけど、苦手な子は「なわとびなんかやりたくない」「見るのもいや」「なわを切っちゃいたい」そういう風に聞いたことがあるんです。そのときに、そういう子ができるようにはどうしたらいいだろうと考えていたのですが、当時ピンクレディーの「SOS」や西城秀樹の「ヤングマン」が流行っていたんです。その曲が終わるまでに踊りを入れたりすると。その時は休めるでしょ。だから踊りプラスなわとびにしたんです。

そういうやりかたは僕が発明したわけではありません。スウェーデン体操とかヨーロッパでは新体操でなわとびを音楽に合わせてやっていたんですが、「音楽に合わせたなわとび」って日本ではずっと言っていたんです。それを僕が1976年に「リズムなわとび」っていう名前にしたんです。だから名付け親なんです。

「みんなでとぼう!リズムなわとび」久保田正己先生 (EDUPEDIA)この久保田氏へのインタビューでは、1976年に「リズムなわとび」と命名した、とありますが、一方で1953年に「リズム縄跳び」という本が出ていることも記しておきます。

この両者の関連性、そして指導目的やねらい、実践内容などの相違については、深掘りしていないため、将来の課題としておきます。

ここでさらに疑問となるのは、「リズムなわとび」なるアクティビティがいつから存在したのか、という点です。1970年生まれの私ですが、小中学生時代(当時福岡県北九州市在住)にやった記憶がないんですよね…

幸い、これはすぐに見つかりました。

リズム繩跳び(体育シリーズ3)

山内日吉 著

体育の科学社, 1953

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN11341993

この本の 92ページ に、次のような記述があります。

2) リズム縄跳び

この縄跳びは,国民保健体操制定委員会と郵政省簡易保健局で作り、N.H.K が之を制定した「明るい生活・楽しいラジオ」のラジオ体操に出来るだけ運動形式を似せて,誰もが覚え易く且つ実施も容易である様にと思って筆者が作ったものである.

リズム繩跳び(体育シリーズ3). 山内日吉(福岡学芸大学助教授) 著, 体育の科学社, 1953, p.921953年(昭和28年)にはすでに存在し書籍化もされていた、リズムなわとび。小学校の体育授業や運動会などで長く実施され継承されてきたのでしょう。

当初はラジオ体操の音楽に合わせたものでしたが、それぞれの時代に応じて、当時の子供達に人気の曲やヒット曲などの中から BPM が適切であるものが選ばれてきた、と推測されます。

そういう意味では適度なBPMでビートが均一なディスコ曲は、リズムなわとびにもってこいだったのかもしれませんね。

そして、久保田氏や田渕氏などが日本リズムなわとび研究会で尽力されはじめた時期が、ちょうどディスコブームの1970年代後半であった、と考えられそうです。

1980年: レクリエーションダンスとして紹介される「ジンギスカン」のステップ

リズムなわとびとは違う文脈で見つかったものに、レクリエーションダンス、フォークダンスがあります。

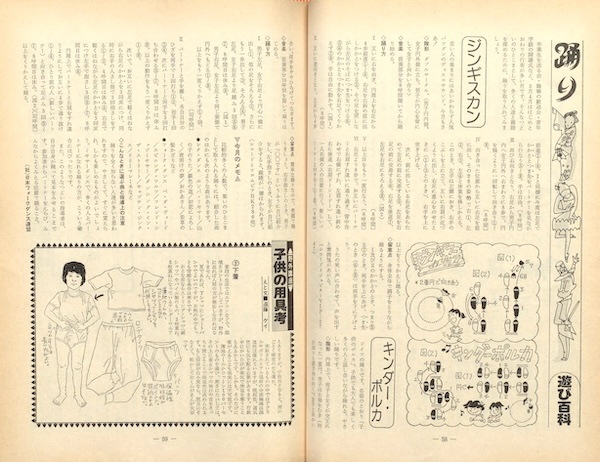

雑誌 「レクリエーション」1980年3月号(日本レクリエーション協会)の中で、「卒業生を送る会・職場の歓迎会・青年学級の開講式など」で親睦をはかるための踊りとして、「ジンギスカン」と「キンダー・ポルカ」のステップが紹介されています。

この雑誌は、目次をながめる限りは、主に社会人やリタイアされた方向けのようです。ですが、修学旅行や林間学校、体育祭などのイベントがあるわけですから、学校教員の方々も、子どもとのレクリエーションという観点からこの雑誌を目にしていたのかも、と想像をたくましくさせられます。

「レクリエーション」誌、1980年3月号、pp.58-59 「踊り 遊び百科」に掲載された「ジンギスカン」と「キンダー・ポルカ」のダンスステップ。

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

1982年: キャンプファイアーでの「ジンギスカン」のおどり

林間学校のキャンプファイアーなどで定番というイメージのある「ジンギスカン」ですが、その文脈で見つけられた最も古いものは「子どもの村へ:『新しい学校』とのかかわりから『子どもの村』づくりまで」(径書房) という書籍でした。

子どもの村へ:『新しい学校』とのかかわりから『子どもの村』づくりまで

徳村彰, 徳村杜紀子 著

径書房, 1982

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://cir.nii.ac.jp/crid/1971430859780226704

徳村彰・杜紀子ご夫妻が、1971年に横浜でひらいたひまわり文庫、そして1983年に紋別郡滝上町の熊出の森に創設することになる子どもの村、1982年に出版されたこの本は、お二人のさまざまな取り組みや思いをまとめた一冊です。

この本の最後に「子どもたちからの手紙」という節があり、ご夫妻が触れ合った数多くの児童から送られてきた手紙が紹介されています。

その中に、キャンプファイアーがいちばん楽しかった、と記す、東京都北区の小4(当時)児童からの手紙があります。

一番楽しかったのはキャンプファイアーでした。学校の林間学校でやったのとはくらべものになりませんでした。火のこがパアッとあがった時がきれいでした。“ジンギスカン” のおどりは、だんだんうまくおどれるようになりました。わすれないようにしたい。

子どもの村へ:「新しい学校」とのかかわりから「子どもの村」づくりまで. 徳村彰, 徳村杜紀子 著. 径書房, 1982, p.309学校教育現場とは少し異なるかもしれませんが、1982年出版の「青年の家」に関する書籍の中でも、フォークダンス指導の実例として「ジンギスカン」が登場しています。こちらは屋外の「キャンプファイアー」ではなく、主に屋内で行われるであろう「キャンドルのつどい」、そして「野外レクリエーション」です。

青年の家の現状と課題 第10集(昭和56年度版) (レクリエーション・グループワーク編)

全国青年の家協議会 編

全国青年の家協議会, 1982

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://cir.nii.ac.jp/crid/1971430859780226704

p.172~173 では、「施設職員としてこれだけは知っておきたい」曲一覧が掲載されており、「レク・ダンス」(レクリエーション・ダンス)に適した楽曲例として、「てんとう虫のサンバ」「宇宙戦艦ヤマト」「未完成」「ビバ・アメリカ」「ジンギスカン」「バハマ・ママ」「チキチキバンバン」「ポリー・ウォリー・ドゥドル」「原野牧歌」「心をゆらして」などがあげられています。

エ. 高等学校生中心の場合

・ラ・ラスバ(メキシコ)

・ハーモニカ(イスラエル)

・ファーマー・ジェンカ(フィンランド)

・アメリカン・バルソビアナ(アメリカ)

・ジンギスカン(レク・ダンス)

高等学校生の場合は、軽快なリズムで比較的運動量が多く、部分的に難易度の高いステップが含まれているものが好まれる。

青年の家の現状と課題 第10集(昭和56年度版). 全国青年の家協議会 編. 全国青年の家協議会, 1982, p.1651981〜83年: 体育の授業で使われる「ジンギスカン」

その他、未就学児(幼稚園、保育園)向け、あるいは小中学校児童向けの、体育授業における教育実践例、指導要領案として、いくつか見つかりました。

望ましい経験や活動シリーズ 19 子供が参加する行事

岡田正章, 高杉自子, 待井和江, 森上史朗 監修

森上史朗, 阿部明子 編集

チャイルド本社, 1981

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN03504968

この中の「《実践展開例 4》運動会」(p.60〜) において、園児たちが考えた体操やダンスをする例として、以下の記述が見つかります。

体操もダンスも皆同じです.大人が考えた体操ではなく子どもが考えた体操をします.

例えば,セブンステップ,キンダーポルカ,なども子どもたちだけで体操を考えて変えることもできますし,ビバ・アメリカン,とか ジンギスカン,などの曲に体操を振り付けたりし大変楽しい体操になったりの経験もします.

望ましい経験や活動シリーズ 19 子供が参加する行事. 森上史朗, 阿部明子 編集. チャイルド本社, 1981, p.64同じく1981年に出版された、中学校保健体育科指導細案を解説した教員向け書籍にも、「ジンギスカン」が登場します。

中学校保健体育科指導細案 1年 (新学習指導要領の授業展開シリーズ)

山川岩之助, 佐藤良男 編

明治図書出版, 1981

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN04349168

「A 体操の特性に基づく指導」 (p.22〜) の中、「4. 指導の細案例」として「音楽と縄を用いた体操」の具体的な学習指導例が解説されていますが、その中に「『ジンギスカン』を流す」という記述が確認できます。

1983年に出版された、小学校体育に関する教員向け書籍にも、またまた「ジンギスカン」が現れます。

楽しい小学校体育の進め方と展開 (楽しい教科外体育の進め方と展開 第7巻)

浅田隆夫 編

日本図書文化協会, 1983

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN09159567

ここでは「(3) 放課後の運動」(p.246〜) の中で、学級遊びの例が紹介されており、その中で「施設・用具を使用しないもの」として「学級ダンス」が挙げられています。

(i) 学級ダンス

子どもたちに親しみのある曲,好みそうな曲を選んで,ダンスをつくる.親しみをもつように,307ダンス(3年7組ダンス)などと名づけるとよいであろう.

〈使用音楽〉

・オブラディ・オブラダ(ビートルズ)

・イエロー・サブマリン(ビートルズ)

・ハッピー・ファーム(スタッフ)

・ジンギスカン(マルコポーロ)

・ライディーン(Y・M・O)

ここで例として挙げられているのが、「ジンギスカン」(バンド)バージョンの「ジンギスカン」(曲)ではなく、「マルコポーロ」(バンド)バージョンであるのが、非常に興味深いですね。

同じく1981年に発行された「女子体育」1981年3月号(日本女子体育連盟)にも「ジンギスカン」が登場しています。

女子体育 1981年3月号

日本女子体育連盟 編

日本女子体育連盟, 1981

(国立国会図書館デジタルコレクション, 参照 2025-08-09)

CiNii: https://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00118438

「〈研究大会の記録2〉 表現運動部会」(pp.22-24) では、小学校体育の授業研究大会における表現運動部会の研究授業が紹介されており、そこで列挙された題材の中に「6年 リズムにのって ジンギスカンの曲にのって動く楽しさ」と記されています。

なぜ「ジンギスカン」が学校現場で長らく重宝されているのか?

以上のように、1979年リリースの曲「ジンギスカン」が、学校教育現場で使われ出したのは、リリース翌年の1980年頃からであったことが分かりました。

それだけ、当時日本中で大ヒットしていて、誰でも知っている曲だった、ということなのでしょう。

また、ディスコソングという、運動に適した、かつ一定の BPM を持つ曲だったので、体育などに取り入れやすかった、と想像されます。ヴィレッジ・ピープル/西城秀樹の「Y.M.C.A.」(オリジナルは1978年、西城秀樹バージョンは1979年)なども同様に学校教育現場で人気でした。

ここで更なる疑問です。

確かに「ジンギスカン」は1979年〜1980年に日本で(も)全世代的に知名度を獲得し大ヒットしたディスコソングです。

しかし、いわゆるディスコサウンドのブームは1980年代前半に徐々に終わりに向かっていったと考えられます。

時代が進むにつれ、少し前の流行りものは、いったんブームが終わり、古臭く感じられ避けられる時期を経て、およそ10年〜20年経ってから「再発見」される、というのが、よくあるパターンでしょう。

なぜ、早くもリリース翌年あたりから学校教育現場で重宝されたディスコ曲「ジンギスカン」は、新たな流行り曲の襲来を乗り越え、21世紀の今に至るまで「定番曲」の地位を堅持しているのでしょうか?

1980年代中盤以降の学校教育現場での「ジンギスカン」使用例を探す

そこでまず、1980年代中頃以降の教育関連の書籍・雑誌の中に登場する、フォークダンス(レクリエーション、運動会、PTAイベント、など)、体育授業(リズム体操、リズムなわとび、など)で用いられた音楽の変遷を調べてみることにしました。

ざっくりとした検索であり、かつ数多くの検索結果から抽出した一部分であるため、統計情報としては不正確であることはご了承ください。

そもそも、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス は、「国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、インターネットを通じてご自身の端末(パソコン、タブレット)等でご利用いただけるサービス」ですから、新しい書籍・雑誌は対象外であり、結果として2001年以降の文献はほとんどヒットしませんでした。これらは、別の機会に別の方法で調査してみたいと思っています。

| 発行年月 | 書名・雑誌名 |

|---|---|

| (抜粋) | |

| 1985年3月 | ’84福岡市青年友好の翼報告書 |

| …ヤングマン、ジンギスカンを始め、フォークダンスやレクの練習をしました… |

|

| 1985年3月 | 学校レクリエーション |

| 8. 皆で踊ろうふれあいダンス (30分) 曲目: ジンギスカン、森のくまさん、ライディーン |

|

| 1985年4月 | 小四教育技術 1985年4月号 |

| オルガン演奏ダンス「ジンギスカン」 |

|

| 1986年8月 | 女子体育 1986年9月号 |

| リズム体操 使用曲参考例: フラッシュダンス、ライディーン、ロッキーのテーマ、バギーボーイ、2001歩のマーチ、恋のペントハウス、南の島のハメハメハ大王、フットルース、フェーム、アップタウンガール、ポップコーン、君の瞳に恋してる、エアロビックダンス、今夜はビートイット、スリラー、ヤッツアイ、ジンギスカン、ドンキホーテ、ハイスクールララバイ、ウルトラマン80、ビリージーン |

|

| 1986年12月 | わがまち子どもたちまちづくり: 向日育連15年のあゆみ |

| …向日市音頭や炭坑節、ロック調の「ジンギスカン」になると、まつりの気分は最高潮… |

|

| 1987年1月 | 若い教師のための体育指導の力量を高めるアイデア 高学年の指導に関連して |

| (なわ跳びの指導文脈で) …レコードの曲にあわせて跳んでみよう。リズムがはっきりして跳びやすい曲がよい。例えば「線路は続くよどこまでも」「ジンギスカン」 |

|

| 1987年3月 | どっちもどっちえべっさん |

| (けん玉認定会にて) …最初に、ジンギスカン のかろやかなリズムにあわせてモシカメ(曲にあわせて、大皿、中皿に交代に載せていく)大会がひらかれています。 |

|

| 1987年7月 | 月刊保育とカリキュラム 1987年7月号 |

| …プール遊びをする 体操をする「ジンギスカン」 シャワーを浴びる 腰洗いをする… |

|

| 1987年9月 | リズムなわとび創作集2 |

| リズムなわとび作品集【業間・体育授業・朝会・運動会】 ポップコーン、どんぐりころころ、汽車ポッポ、ドレミの歌、オースザンナ、キリマンジャロ、ディスコABC、フックト・オン・クラシック、忍者ハットリくん、オブラディオブラダ、幸せカーニバル、アルプス1万尺、地球の仲間、仮面舞踏会、ヒーロー、タッチ、ポケット宇宙、キャプテン翼、ペンギンダンス、花笠踊り、ジンギスカン、ハロー・ミスターモンキー、君は流れ星、エイトビート・ティーンエージャー、けんかのあとで、ローラースター、フリーダム、ヴィーナス、夢の途中、めだかの兄弟、フルートの饗宴 |

|

| 1988年8月 | みんなでたのしくリズムなわとび |

| (運動会用リズムなわとびマスゲーム) A. 北京の55日(入場行進曲) B. パリの空の下(リズムなわとびダンス) C. 花祭り(隊形移動) D. シルクロード(リズムなわとび体操) E. エーゲ海の真珠(リズムなわとび) F. ジンギスカン(退場行進曲) |

|

| 1988年7月 | 月刊保育とカリキュラム |

| …フォークダンス「ジンギスカン」… |

|

| 1989年2月 | 学校体育 1989年2月号 |

| …全校で数年前よりなわとび指導に取り組み、現在では ジンギスカン などのリズムなわとびをとぶほか、… |

|

| 1989年6月 | 5歳児の指導計画: 新しい教育要領の実践的展開 一人一人の幼児を生かす指導計画作成のために |

| 〈フォークダンス〉 「ラウンドチューン」「トレロカモミロ」「子すずめロック」「ジンギスカン」「ドンドン体操」「パーマン音頭」 |

|

| 1990年6月 | 5歳児のクラス運営 (年齢別クラス運営 4) |

| 7月の保育資料…●フォークダンス「ジンギスカン」(ビクターレコード VIP-2747) |

|

| 1991年5月 | 女子体育 1991年5月号 |

| …ジェンカやジンギスカンのダンスも、運動量は多く、楽しいダンスで、よく利用するとよい。… |

|

| 1991年6月 | 幼稚園週・日案の作成 |

| …ジンギスカン体操をプールの前に必ず行い、運動会の準備体操が無理なく行われるように配慮しているが、リズムに合わせた動きや掛け声がみんなと合う楽しさは快さを味わっている… |

|

| 1991年6月 | 小一教育技術 1993年5月号 |

| …ジンギスカン: リズミカルな音楽に合わせて、楽しく踊ります。やさしい振り付けなので… |

|

| 1993年7月 | ここがちがう放任保育と任せる保育 |

| …ジンギスカン、ゴーグルファイブ、ポパイザセーラーマンなど…男児は、”ゆうぎも、フォークダンスも、盆踊りも大嫌い!… |

|

| 1994年3月 | PTA親子ふれあい活動事例集 |

| フォークダンス:マイムマイムを子どもと保護者が一緒に踊る、ジェンカを子どもと保護者と先生が一緒に踊る リズムダンス:ジンギスカンを子どもだけで踊る、ジンギスカンを全員で踊る |

|

| 1996年7月 | 幼児と保育 1996年7月号 |

| …盆踊り(アンパンマン音頭、なかよし音頭、東京音頭)、フォークダンス(ジンギスカン、よーいドン)、集団遊び(だっこちゃんゲーム、無人島)、… |

|

| 1997年11月 | 女子体育 1997年11月号 |

| …まず、一時間目は「ジンギスカン・バトル」。この単純なリズムダンスで導入、一年生も二年生もこれで始まる。… |

|

| 1998年5月 | 障害児と親と教師をむすぶ人権と教育 |

| …フォークダンスの「タタロチカ」や「ジンギスカン」を教えることを通して… |

|

| 2000年7月 | 月刊生活指導 2000年7月号 |

| …全校児童集会で「ジンギスカン」を踊ったら、女子は全員たったまま手も足も動かさなかった… |

|

| 2000年9月 | 学校体育 2000年9月号 |

| (1) 導入 ジンギスカン の曲に合わせて、はずみ系の跳ぶ・はねるを中心とした全身的な一連の運動を教師が示範し、それを繰り返し行った… |

|

| 2022年2月 | 障害児を対象とした運動教室の成果と課題 (大阪体育大学教育学研究 第6巻) |

| 表2: オンデマンドでの活動動画配信の概要 (2021年10月現在) 2020年5月 ジンギスカン体操 自宅で実践した動画を編集し公開 (約2分) |

|

関連するか分かりませんが、CiNii (Nii学術情報ナビゲータ。論文、図書、雑誌や博士論文などの学術情報の検索サービス) で「リズムなわとび」で検索してみた結果が興味深いです。

1981年〜1986年は、書籍や研究会発表がそこそこ見つかりますが、その後1999年の雑誌記事まで一件もヒットしません。

その後、2002年以降は研究会報告や大学紀要、書籍など、8件(2025年8月時点)がヒットします。

アカデミックな研究対象としてのトピックというよりは、現場の教員の方々の草の根的活動によって、こんにちまでリズムなわとびが続けられてきたのかもしれません。そして、もしかしたら、定番曲の1つとして「ジンギスカン」も…

なぜ「ジンギスカン」だけが定番化したのか?考えをこねくり回す

上の資料検索は、当然ながら、全く網羅的ではありません。

そして、「なぜ『ジンギスカン』は1980年頃から今に至るまで、ずっと教育現場で使われ続けてきたのか」の答えとなるような情報はありません。

ですので、以下は、あくまでわたし個人の推測ということになります。

初期に教員向け定番書籍に曲例として掲載されたから?

本稿の「 1981〜83年: 体育の授業で使われるジンギスカン」 でみたように、「スポーツ新シリーズ [10] たのしいリズムなわとび」や「望ましい経験や活動シリーズ 19 子供が参加する行事」など、当時出版された学校教員向け参考書の指導案の中で、具体的な曲名や振付が記されているため、それを参考に各教員がご自身の体育授業で実践する、という流れが続いた可能性はありそうです。

子どもにも耳馴染みがよく、教員や保護者の世代も慣れ親しんだ曲だから?

何より、いちど聴いたら忘れない、さらにはプロモーションビデオを観てしまったら視覚的にも忘れられない(笑)、素晴らしくキャッチーなメロディとリズムです。

時代に応じて、いろんな曲が生まれ、いろんな曲が大ブームになり、そして多くは淘汰されてきたのでしょうが、「ジンギスカン」は、いわゆる童謡とは異なりディスコチューンであるにも関わらず、そのキャッチーさと古びないメロディラインからか、エバーグリーンの地位を確立したのでしょうかね…

陽気な曲で、教育上当たり障りがない(と判断された)から?

もうひとつの定番ディスコ曲「Y.M.C.A.」もそうですが、歌詞もあっけらかんとしていて、あまりドロドロした内容でもなく、BPM が 140 強(ちょうど体操やなわ跳びに適度なリズム)であり、ましてや社会(歴史/世界史)で習うモンゴル帝国初代皇帝「成吉思汗(チンギス・カン)」がタイトルであり、さらにはジンギスカン鍋は地域によっては林間学校で人気の夕食だったり、そういった教育現場への親和性があったからこそ、40年以上たった今でも教育現場で使われ続けているのかもしれませんね。

ところが実際は、「ジンギスカン」のオリジナルドイツ語歌詞だと「Und jedes Weib, das ihm gefiel, das nahm er sich in sein Zelt」(気に入った女は皆、自分のテントに連れ込んだ)だとか「Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht」(一夜にして7人の子どもを仕込み)など、教育上(?)ビミョーな歌詞でもあるんですよね…

その一方で、1979年に数多くリリースされた、日本語歌詞によるカバーバージョンでは、口説けば百発百中的なボカした表現になっていたり(訳詞:Christian Dorn版)、全く違う独自歌詞にしていたり(浅川佐記子 訳詞 & 山本伊織 訳詞)と、それが幸いしたのかもしれませんね。

ちなみに、以下は、原たかし & バットマンズによるカバーバージョン(Christian Dorn 訳詞)です。

結局「なぜジンギスカン?」の答えは見つからず

とかなんとか、いろいろ考えようとしてみましたが、なかなか整合性のありそうなスッキリした答えは見つかりそうにありません…

「ジンギスカン」の教育現場受容は地域差があったのか?

本稿前半でみた通り、日本リズムなわとび研究会の活動は埼玉を中心に始まっていたようです。

しかし、どの地域やどの学校で、どのような体育の授業が実践されてきたのか、修学旅行や林間学校でどのようなイベントが催されたのか、は、当たり前ですが、ビッグデータとしてまとまっているわけではありません。すなわち、地域差についても、細かいヒアリングを関係者に地道に行ったり、学校に保管されている(かもしれない)過去の学習指導計画の束を探す必要がありそうです。

よって、あとは、「何年ごろに私の通っていた小学校でジンギスカンのダンスを踊りました!」「何年頃にリズムなわとびを授業でやってその中でジンギスカンもありました!」などの草の根情報を集めるくらいしかなさそうです。

結論: 「よくわからない」(笑)

期待してここまで読んで下さった方には本当に申し訳ないのですが、世紀の新発見のようなものはあまり見つかりませんでした。

しかし、「1980年ないし1981年にはすでに『ジンギスカン』は学校現場でも使われていた」「ディスコブームとリズム縄跳び普及時期が関連していそう」ということが確認できました。

| 時期 | 確認できたこと |

|---|---|

| 1979年6月1日 | 45rpm「ジンギスカン c/w 砂漠の国」 / ジンギスカン (ジュピター/ビクター音楽産業 VIP-2747) 「オリジナル本命盤」日本国内リリース (リリース日は「1980 オリコン年鑑」で確認) |

| 45rpm「ジンギスカン c/w ジンギスカン(ドイツ語)」 / マルコ・ポーロ (テイチク/Overseas MA-176-V) 「本命盤」カバーバージョンが同日にリリース開始 (リリース日は「1980 オリコン年鑑」で確認) |

|

| 1980年3月 | 雑誌「レクリエーション」1980年3月号 (日本レクリエーション協会) 卒業生を送る会用に「ジンギスカン」の踊りのステップが掲載 |

| 1980年秋頃 | LP「これがリズムなわとびだ!」(キングレコード K25A-9) リリース 河内淳一 + ザ・テレフォンのカバーバージョン「ジンギスカン」収録 |

| 1981年1月 | 雑誌「学校教育」1981年1月号 (日本体育社) 記事「遊びの原点に根差した『リズムなわとび』」(田渕規矩夫) 「『ジンギスカン』を業間体育で」というキャプションと写真が掲載 |

| 1981年3月 | 雑誌「女子体育」1981年3月号 (日本女子体育連盟) 報告「〈研究大会の記録2〉表現運動部会」中 「6年 リズムにのって ジンギスカンの曲にのって動く楽しさ」と掲載 |

| 1981年4月 | 「望ましい経験や活動シリーズ 19 子供が参加する行事」 (チャイルド本社) 初版発行 園児が考えた振り付けの体操の例としてジンギスカンが登場 |

| 1981年9月 | 「スポーツ新シリーズ [10] たのしいリズムなわとび」 (不昧堂出版) 初版発行 「ジンギスカン」リズムなわとびの詳しい振り付けが掲載 |

| 1982年11月 | 「子どもの村へ: 『新しい学校』とのかかわりから『子どもの村』づくりまで」 (径書房) 初版発行 子どもからの手紙に、キャンプファイアーでジンギスカンの踊りの描写あり |

| 1983年12月 | 「楽しい小学校体育の進め方と展開 (楽しい教科外体育の進め方と展開 第7巻)」 (日本図書文化協会) 初版発行 放課後の活動(学級ダンス)の題材としてジンギスカンも掲載 |

しかし、その後、「なぜ『ジンギスカン』だけが40年以上も学校教育現場での定番曲となっているのか」(なぜ、他の曲をさしおいて、この曲だけが長年定番化しているのか)、そして「地域差はあったのか」、については、まだ分からないことだらけです。

もし、なにか情報やヒントをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひともコメントをお寄せください。

学級ダンス懐かしいですね。 「ジンギスカン」は小2あたり?から卒業までリアルタイムで踊っていた世代です。キャンプファイヤー用に他にも2曲ダンスを習いましたが「ジンギスカン」に比べると動きも曲も地味でした。 特に「ジンギスカン」は飛んだり、回転する動きがあってアップテンポなうえに掛け声も入ってるので小学生のテンションは一気にあがります(笑)

踊り終わってもアドレナリンが出てたからか、アンコールを要求が多く

平均して2~3回は連続で踊っていました(中毒)。 他の曲が流れたときの「ガッカリ感…」忘れられません。

また、当時は引っ越しで神奈川から千葉の小学校へと移りましたが 「ジンギスカン」は両県ともにキャンプファイヤーや運動会で踊ってた(ステップもだいたい同じ)ため、自分は全国共通だと思ってました。

コメント、そして情報、ありがとうございます。

うらやましいです、当時実際にジンギスカンで踊っていたこと、そしてそのことをそこまで鮮明に記憶されていること。。。

素晴らしい記事です!ずっと疑問に思っていましたので、こんな詳細に分析してくださり感謝しかありません。

自分は1974年生まれの茨城県民ですが、小学校運動会の全校ダンス(800人位でポンポン持って踊る)でやりました。大学でカラオケへ行った際に同級生(東京、千葉、埼玉、栃木、札幌)も学校で踊った経験ありな上ほぼ同じ動きでしたので、やはり指導要綱が関係しているのでしょう。我々世代の先生が洗脳されたまま今の教育現場に引き継いでいるのかと思います。

コメントと情報、ありがとうございます。

ジンギスカンダンスはそれだけ全国各地で学校に取り入れられていた、ということなんですね。†おなると、私の通っていた小学校がレアケースだったのかもしれませんね…(笑)