“Gruve-Gard” and “Rim-Drive” (T-Rim)

7インチ、10インチ、12インチ。33⅓rpm、45rpm、(ごく一部78rpmも)。我々が手にするレコードのほとんどは、いわゆる「マイクログルーヴレコード」(または「ファイングルーヴレコード」)と呼ばれるものです。

このレコードには、当然ながら、さまざまな規格が関わっています。録音再生特性 にまつわるあれこれもそうですが、レコードの直径、センターホールの大きさ、レコードの反りの許容範囲、音源がカッティングされる最内周の最小半径、溝の形状、レーベルの大きさ、その他あらゆる側面が標準化されています。

1940年代末にマイクログルーヴレコードが登場してからしばらくはレーベルや工場ごとにバラバラだったこれらの特性ですが、それぞれの国で徐々に標準規格化が進み、そして最終的には国際的に統一されていきました。

45/45 ステレオレコードが登場して数年経った頃、1960年代初頭には、ほぼ全ての国で実質的に同等の規格が採用されることとなりました。

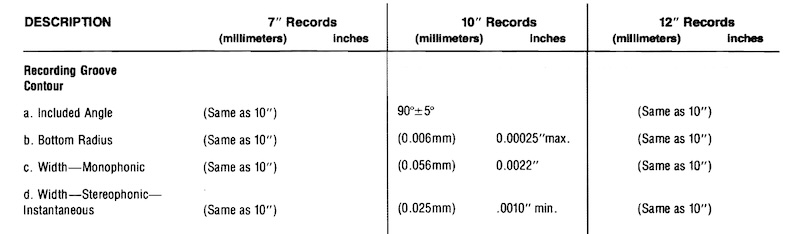

例えば 音溝の断面形状・寸法 などは RIAA Dimensional Standards (Bulletin E4) という標準規格で定義されており、民生用レコードにおいては、溝の夾角が90°±5°、溝底半径が最大 0.00025インチ(0.006mm)、溝幅が最低 0.001インチ(0.025mm)、とされています。

source: Dimensional Standards of Disc Phonograph Records For Home Use (Bulletin E4); also includes: RIAA Standard Recording and Reproducing Characteristic (Bulletin E1)

RIAA Bulletin E4 に記された、録音溝の断面形状などを定義した箇所

一方、レコード自体の形状については、1948年に Columbia が LP をデビューさせてしばらくの間は、従来の78回転盤と同様に、完全にフラットな面を持つマイクログルーヴレコードが大半でした。

しかし、多くの方がご存知の通り、現在製造され流通している盤のほとんどは、断面が完全にフラットではありません。音楽が記録されたエリアに比べて、レコード最外周の「リードイングルーヴ」部分とレーベル部分が厚くなっています。通称「グルーヴガード」と呼ばれるものです。

また、1949年に RCA Victor が発表した、通称「ドーナツ盤」と呼ばれる7インチ45回転盤は、レーベル部分のみが厚くなっています。これは、元々オートチェンジャーでのスタックを念頭に設計されていたためです。

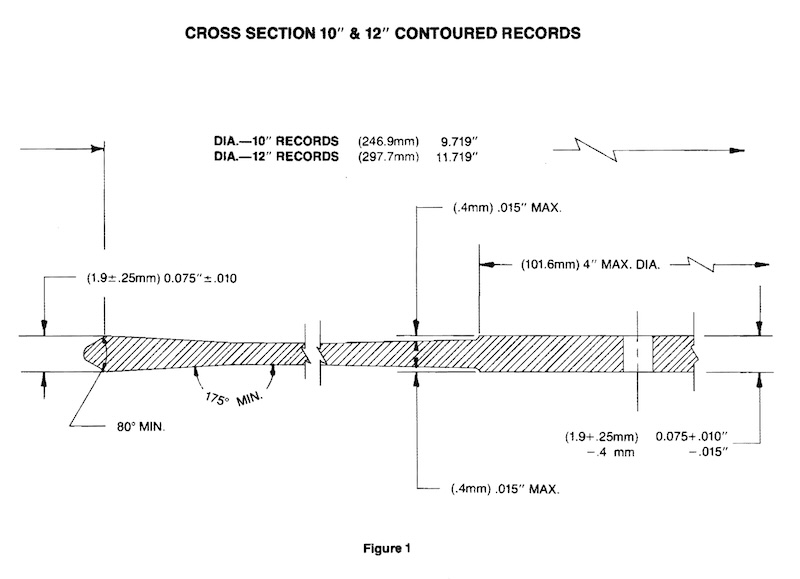

この レコードの断面形状 についても、RIAA Dimensional Characteristics によって規格化されています。

source: Dimensional Standards of Disc Phonograph Records For Home Use (Bulletin E4); also includes: RIAA Standard Recording and Reproducing Characteristic (Bulletin E1)

RIAA Bulletin E4 に記された、10インチ/12インチLPの断面形状を定義した図版

今回は、この「グルーヴガード」について、歴史的経緯を追ってみることにします。

Continue reading