先日、X (was: Twitter) 上で、以下の投稿が話題になっていました。

結局山下達郎氏が自らのアナログ音源時代の作品の再発になかなか首を縦に振らなかったのはこういうこと。知っている人は知っているけど今出るレコードはみんなデジタル処理を経ているから、、、

— レコード買取は名古屋ラジオデイズレコードへGo!!! (@Radiodays_Reco) April 14, 2024

ブログを書きました。

👉『現在のレコードのカッティング・音質の課題と展望』https://t.co/bsi3ITdqIJ pic.twitter.com/OjrKGml3eJ

今回は、この投稿をきっかけとして、具体的な時期や歴史的経緯、実際に使われた機材などを改めて調べ直し、ざっくり簡単にではありますがまとめてみました。

なお、上のラジオデイズレコードさんの投稿より前に、2022年12月7日付で公開された YouTube 動画「Digital Delay: The little dirty secret of vinyl mastering (including past AAA records)」が話題になっていたことを記しておきます。

その動画の冒頭は「ドイツの Mint 誌 の記事によると、現在生産されているレコード(マスターがディジタルでないものも含めて)の99%以上が『ディジタル』である、と書かれている」というトークから始まり、アナログディレイ対ディジタルディレイについて客観的な解説が行われています。

この動画に対して、1980年代に実際にカッティングに従事していたエンジニア Francisco Jose Castanedo Jordan 氏による「この動画で述べられいていることは100%正しい」というコメントがついています。Jordan 氏は一方で、元マスタリングエンジニアであったのに、「正しくセットアップされた際のディジタル再生(CD等)が大好きだ」「アナログ(LP等)が良い音を聴かせるのは同意するが、自分自身はアナログがそんなに好きではなかったりする」と書いてあるのが興味深いです。

また、私が調べた限りにおいて、上の動画よりずっと以前、およそ2010年〜2011年頃から、音楽好き、レコードマニア、好事家、アマチュア・セミプロマスタリングエンジニア、当時の現場関係者、など、世界中のオンラインフォーラム(掲示板)で同様の「プレビューヘッド付テープ装置」や「ディジタルディレイによるカッティング」に関する議論が行われていたことが確認できた、ということも記しておきます(“preview head” “digital delay” などをキーにして検索するとたくさん見つかります)。

2024/04/18 変更:

- onojii さんからの情報(Sheffield Lab 8 は、ダイレクトカッティングだが、手動可変ピッチだった)を追加

2024/04/20 変更:

- Klark-Teknik DN775 ディジタルディレイユニットのマニュアルPDFへのリンク、放送用ディレイ DN773 との関係、AD/DA スペックなどを追記

- Benchmark ADC1 USB のマニュアルPDFへのリンクを追記

- 嶋護さんからのご指摘 により、「LP用カッティングマスターをCDマスターに使用することの是非や優劣について述べているわけではない」という注釈の追加、および前段への「主にポピュラー音楽においては」を追記

- プレビューヘッド付 vs ディジタルディレイの信号経路比較図(非正確なざっくりイメージバージョン)を、Bachman 論文の図を使って作成し追加

- 1987年時点での Masterdisk Studios のカッティング機材の情報を追記

- その他、細々とした typo や情報追加など

2024/04/21 変更:

- アナログカッティングにこだわるオランダのカッティングエンジニア Willem Makkee 氏への 2004年インタビューへの言及 を追加

- あわせて、そのインタビュー中に登場する「Songs For Drella」について、余談コラム を追加

- その他、細々とした情報追加や文章修正など

2024/04/22 変更:

- Scully 601 カッティングレースの自動可変ピッチ制御部分を捉えた写真を追加

2024/09/11 変更:

- 1953年頃に米Columbiaがリリースした、自動可変ピッチによる最初期の例への言及を追加

Contents / 目次

0(先に要約)

可変ピッチによるカッティング技術は、マイクログルーヴ盤とテープ装置の登場とともに始まり、1950年代中頃には自動可変ピッチ機能を備えたカッティングレースがマスタリングスタジオで使われ始めた。

自動可変ピッチのためには、カッターヘッドより0.5〜1回転分程度テープの音声信号を先読みし、カッティングレースの制御ユニットに送る必要がある。当然、テープ速度(ips)やカッティング速度(rpm)によって、テープの先読み距離は異なる。

通常のテープ装置は、録音/再生/消去ヘッドを備えているが、ディスクマスタリング用として、再生ヘッドが2つついた特製モデルがメーカによって用意されていた。

そのようなモデルが出る前から、社内エンジニアや専門業者によって通常モデルをプレビューヘッド付モデルに改造することも行われていた。

1979年のAESコンヴェンションで初お披露目された Ampex ADD-1 は、分解能16ビット、サンプリング周波数50kHzのディジタルディレイユニットだった。

プレビューヘッド付モデルが用意されない Ampex ATR-100 シリーズテープ装置とセットで新時代のマスタリング装置として用意された。

同年 Neumann VMS80 が登場、VMS66 や VMS70 の 0.6回転分先読みではなく、0.5回転分先読みによる自動可変ピッチ制御で、従来のプレビューヘッド付テープ装置と互換性がなくなった。

一部のテープ装置メーカは改造キットを用意したりしたが、コストの問題から、なかにはディジタルディレイによるカッティングを行うスタジオもあった可能性がある。

日本では1972年、米国では1978年に、ディジタルマスターからカッティングされたLPが登場した。

ダイレクトカッティングブームと入れ替わるように、主にクラシックとジャズにおいて、PCMディジタル録音が普及していった。

ディジタル音源からラッカー盤にカッティングする場合、ディジタルディレイのデメリットはないため、PCM録音が普及するに従ってディジタルディレイが徐々に浸透していった。

1982年、初の民生用ディジタル再生メディアであるCDが登場した。

当初は、アナログLPカッティング用にイコライジングしたマスターがそのままCDのマスターとして使われることも多かった。

1985年の “Brother In Arms”(Bob Ludwig マスタリング)が、LP 用マスターとは別に CD 専用にマスターが用意された最初期の例であり、記念碑的作品として知られる。

その後、CD の売上枚数が LP を抜く頃には、マスタリングの主たるターゲットが CD(ディジタル)となり、ますますディジタルマスターの使用が増えていった。

LPカッティング用機材の活躍の場はどんどん減り、プレビューヘッド付テープ装置もメンテされなくなり、たまのLPカッティングは通常のテープ装置とディジタルディレイで行われるようになったと考えられる。

2006年に売上枚数が市場最低を記録し絶滅寸前となったアナログレコードが、その後、復権を果たした。

過去の名盤・名録音などがオリジナルアナログマスターテープからLP復刻されることが増え、名うてのエンジニアが所属する一部のマスタリングスタジオが、ヴィンテージ機材をメンテナンス/レストアし、プレビューヘッド付のテープ装置からのオールアナログカッティングを再び可能にしていった。

しかし、大多数のスタジオにとっては、LPありきで「新譜用に」アナログ録音し、LP専用のマスタリングをすることは非現実的であるため、ディジタルディレイが使われることが多いと思われる。また、プレビューヘッド付テープ装置を以前から所有しているスタジオも、実働せずに倉庫保管しているところが多いと思われる。

よって、現在もリリースが続く「新譜」「復刻」LP の大半は、ディジタルディレイを使ったカッティングである、という言説もある。オールアナログ経路でないカッティングによる盤を嫌悪する購買者も少なくはない。

1 可変ピッチとは

可変ピッチ(variable pitch)カッティングとは、マスター音源をラッカー盤にカッティングする際、隣接する溝(groove)と重ならないようにした上で、隣接する溝との間隔(groove spacing)を可能な限り無駄にしないために生まれた技術です。

source: Heller, Florian & Borchers, Jan. (2012). DiskPlay: In-track navigation on turntables.

10.1145/2207676.2208317.

Available from: ResearchGate [accessed 17 Apr, 2024]

カッティング時、実際にカッターヘッドがラッカー盤を刻むより前に、その溝の振幅や深さをなんらかの方法で知っておき、カッターヘッドの進む速度(すなわち隣接する溝同士の間隔)を調整する、というのが、基本的な動作原理です。

静かなパッセージ(カッティングの振幅が狭い)では、ピッチ(カッティングの間隔)を狭め、逆に大音量のパッセージ(カッティングの振幅が広い)では、ピッチの間隔を広げる。このようにして、レコード効率的にカッティングを行い、片面あたりの収録時間を伸ばすのが目的です。

LP黎明期は手動で、1950年代後半からは自動で、この可変ピッチカッティングが行われるようになりました。

78回転シェラック盤の時代は、基本的には固定ピッチでした。この当時は、記録・再生可能な周波数帯域(特に低域)が今よりずっと限られていたこともあります。また、当時は(ダビング盤を除き)ダイレクトカッティングであったため、カッティングより1〜2秒前に記録音を検出できるわけがなく、よって可変ピッチを実現しようがなかった、ということです。

ダイレクトカッティング LP(Direct-To-Disc LP)も、同様の理由で固定ピッチとなっています。

本記事公開後、onojii さんから、以下の指摘をいただきました。そうですね、確かに Sheffield Lab LAB-8 は、ダイレクトカッティング中に手動で可変ピッチでしたね。情報ありがとうございます。

いつも興味深く拝見しております。ありがとうございます。細かいことですが、シェフィールドラボ(LAB8。プロコフィエフのロメジュリ)では、手動でピッチ調整をしながらダイレクトカッティングしていたようです。ご参考になれば幸いです。 pic.twitter.com/EMlk8hGJrC

— onojii (@onojii1020) April 18, 2024

2 自動可変ピッチからみたカッティングのざっくり歴史

ここでは、1948年〜2000年頃の、カッティング技術の変遷を、自動可変ピッチの側面から眺めて見ることにしましょう。

2.1 可変ピッチカッティング技術の誕生

1948年6月18日に Columbia が Long Playing Microgroove (LP) レコードを発表(参考: Things I Learned On Phono EQ Curves, Pt.11)。

時期をほぼ同じくして Ampex 200 テープ装置、続いて Ampex 300 が登場し、ディスクマスタリング現場にまたたく間にテープマスターが浸透(参考: Things I Learned On Phono EQ Curves, Pt.17 セクション 17.2)。

GEバリレラカートリッジの開発者でもあり、のちに Columbia に移籍し LP 開発に大きく貢献した(参考: Things I Learned On Phono EQ Curves, Pt.12 セクション 12.2.1)、あの William S. Bachman 氏によって1952年8月に提出された特許(U.S. Patent 2,738,385) に書かれた、プレビューヘッドを備えたテープ装置による可変ピッチカッティング自動制御システムの原理。

米 Columbia では、1953年頃のリリースから自動可変ピッチカッティングが徐々に導入されていたことが確認でき。

例の件の補足

— Kohji Matsubayashi (@kohji405mi16) September 5, 2024

The Billboard 誌で、可変ピッチに関する最初期の言及は、1953年7月11日号の記事「Costly 10-In. Classic LP's Show Decline」(p.15, 41) において

さらに Columbia Masterworks の 1953年頃のカンパニースリーブでも言及されており、そこでは ML4596 が例示されていた https://t.co/06EcblhKKo pic.twitter.com/50Uulfb3YE

↑Columbia Masterworks ML4596 のレーベル (Discogs より拝借)

— Kohji Matsubayashi (@kohji405mi16) September 5, 2024

レーベル上に “Variable Pitch” と誇らしげにあるのが面白い pic.twitter.com/CIKg75cUhN

1955年頃に登場したカッティングレース Scully 601 に初めて実装され、続いて1957年に Neumann AM32b にも実装された、自動可変ピッチ制御システム。

source: “Adventures in Sound: He Who Lathes Best”, Fritz A. Kuttner, High Fidelity, Dec. 1956, pp.62-64,147-148,150-151.

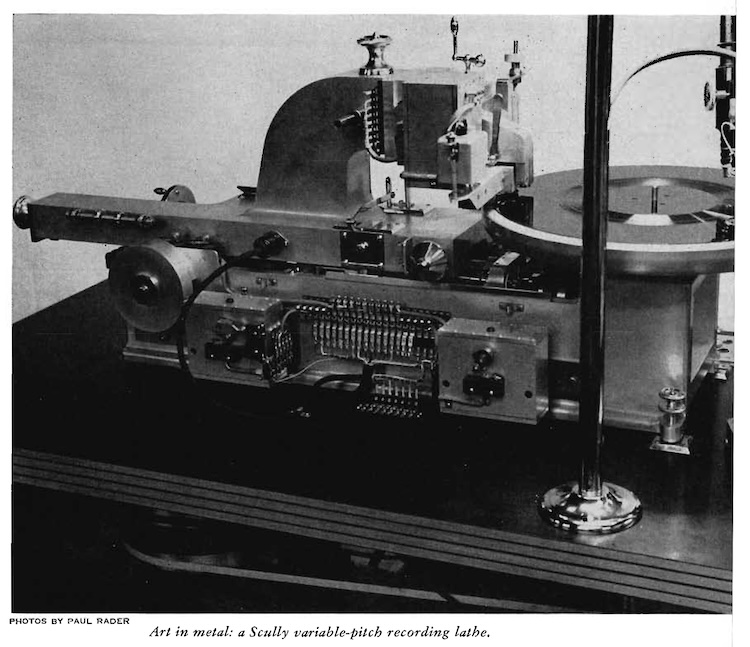

1956年のScullyレースを詳説する記事に登場する、Scully 601 における自動可変ピッチ制御部分を捉えた写真

Bachman 特許の原理と同様に、アンプ、整流器、可変抵抗、フィードモータ、アジャスタなどで構成されている

このようにして、アナログマスターテープからラッカー盤へのマスタリング(カッティング)における可変ピッチの標準プラクティスが形作られていきました。

2.2 プレビューヘッド付特製テープ装置の誕生

Columbia や RCA Victor といった、自社でマスタリング技術を独自開発していた大手レーベルでは当初、社内研究者・開発者によって、既存のテープ装置を改造するなどして、Scully カッティングレースと組み合わせて可変ピッチカッティングが行われていました。

その後 Ampex、Studer、MCI、Telefunken などの主要テープ装置メーカは、プレビューヘッド付の特注モデルを製造、自動可変ピッチ対応のカッティングレースとあわせて、世界中のマスタリングスタジオで可変ピッチカッティング用として広く使われていました。

通常テープ装置からの改造・変更内容としては、録音/消去用ヘッドを取り外してプレビュー再生用ヘッドを追加するのもひとつですが、最も難儀なのが「プレビュー再生ヘッドとメインの再生ヘッドのディレイタイムを調整可能にする」ことでした。

ディレイタイム(プレビューヘッドとメイン再生ヘッドの間隔)は、使用するカッティングレースの自動可変ピッチコントロールシステムによって異なります。また、テープ速度(ips)や、カッティングレース回転数(rpm)によっても異なります。

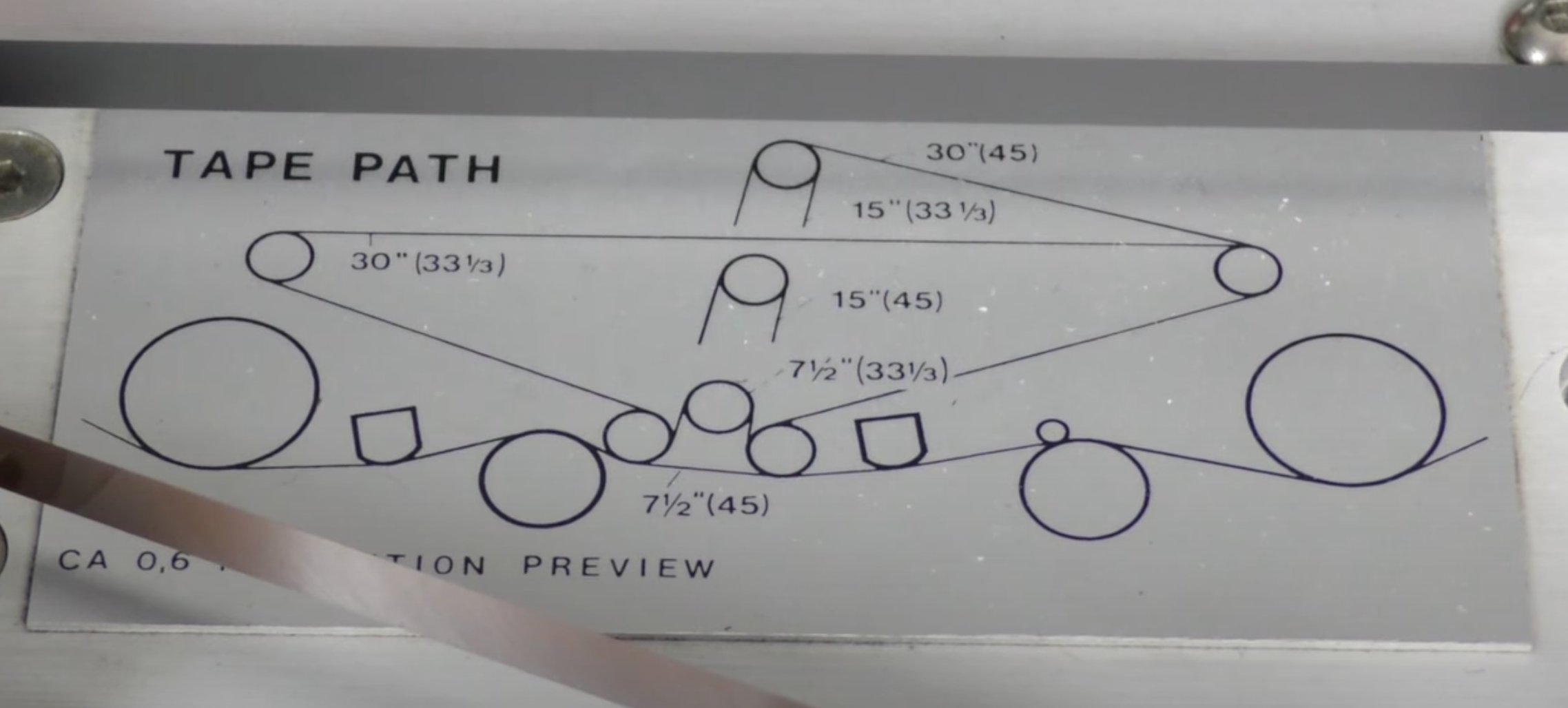

source: “Studer A80 vinyl cutting lathe version – double playback heads with variable tape delay path”.

Studer A80 ヴァイナルカッティング用特別バージョンの、プレビューヘッドのディレイタイムを調整するためのテープ経路を示した本体上のプレート

プレート上には「CA 0.6 REVOLUTION PREVIEW」と書かれているので、0.6回転分先読みバージョン(Neumann VMS66/70 用)となる

テープ速度(30/15/7½ips)とカッティングレース回転速度(45/33⅓rpm)に応じてテープの経路を変え、ディレイタイムを調整する

一方、Fine Sound Studios 〜 Fine Recordings の C. Robert Fine 氏や George Piros 氏のように、後年になるまで(プレビューヘッドによる自動カッティングを使わず)手動による可変ピッチカッティングにこだわり続けたエンジニアもいました。

3トラックのマスターテープからダイレクトに2チャンネルにミックスダウンしつつ、音楽ディレクタの Wilma Cozart Fine 氏が譜面を見ながらカッティングエンジニアに指示を出し、手動で可変ピッチ操作を行う、という職人芸でした。当初は Fairchild 523 カッティングレースを使っていました。

source: Fairchild ad, Broadcasting Telecasting, Vol. 38, No. 4, January 23, 1950, p.45.

Fairchild 523 でカッティング中に手動で可変ピッチ操作を行う George Piros 氏を捉えた、1950年の Fairchild 広告

2.3 Ampex ADD-1 & ATR-100 の登場

そんな「オールアナログ」の可変ピッチカッティングの世界に変化が訪れた最初は、Ampex ADD-1 というディジタルカッティングディレイ装置の登場でした。

スタジオエンジニア向けの各種雑誌や資料を探した限りでは、Ampex ADD-1 に触れている記事のうち最も古いものは、Recording Engineer / Producer 誌1979年6月 の「New Products」コーナーでした。ですので、この時期に登場したと考えるのが自然でしょう。

source: Recording Engineer / Producer magazine, Jun. 1979, p.20.

録音エンジニア/プロデューサ向け雑誌の「新製品紹介」欄に登場した Ampex ADD-1

「ダイレクトディスクカッティングにも、ディジタル録音にも使用可能」「ハーフスピードカッティングにも対応」と書かれている

それ以前にも、1974年 AES コンヴェンションで行われた HAECO の Howard S. Holzer 氏による講演「Advanced Head-less Variable Pitch / Variable Depth Lathe Control System」で発表された HAECO VP-1000 Advance Head-less Mastering System というものがありましたが、プロフェッショナル市場向けに製品としてインパクトをもって登場したのは ADD-1 が最初であったと考えてよいでしょう。

ADD-1 は、アナログ入力信号を受け取り、A/D 変換を行い、ディジタルドメインのバッファで所定の遅延がかけられたのち、D/A 変換によりアナログ信号に戻されます。いわゆる「ディジタルディレイライン」(DDL, Digital Delay Line)の登場です。

従来は、プレビューヘッドで読み取ったアナログ信号が可変ピッチ制御に使われ、メインの再生ヘッドで読み取ったアナログ信号はカッターヘッドに直接送り込まれていました。

それが、この DDL を使った場合、テープ装置の再生ヘッドで読み取ったアナログ信号が可変ピッチ制御に使われ、同時にその信号が DDL にも送られ、A/D 変換 → ディレイ → D/A 変換された信号が、カッターヘッドに送り込まれるようになりました。

つまり、カッターヘッドに送り込まれる信号は、マスターテープのアナログ信号から直接録音イコライザ(RIAA)を介したものではなくなり、マスターテープから A/D 変換、さらにディレイをかけたのち D/A 変換された信号から、録音イコライザ(RIAA)を介して送り込まれるようになったのです。

U.S. Patent 2,738,385 のアナログプレビューヘッドの図をもとに、ディジタルディレイに変換した場合の模式図(あくまでイメージ)

プレビューヘッド (17) がなくなり、メインの再生ヘッド (18) が自動可変ピッチコントロールに使われ、同じ信号がディジタルディレイを通ってカッターヘッドに送り込まれる

なお、(19) と (21)はテープのプリアンプ、(24) と (27) はテープ用NABイコライザ、(25) はカッティング用パワーアンプ

Ampex 社は、1980年に、ディジタルディレイに関する特許「Digital Delay for High Quality Audio Use」(U.S. Patent 4,348,754A)も提出しています。

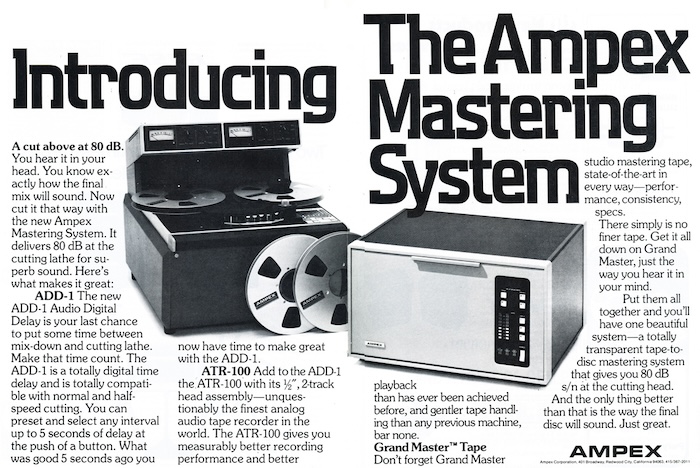

さらに、「Ampex Mastering System」と銘打たれたシステムにおける ADD-1 の相棒、ATR-100 シリーズテープ装置は、特注でもプレビューヘッド付バージョンが用意されなかったそうです。つまり Ampex は、1979年の時点で、プレビューヘッド付テープ装置をフェードアウトさせたことになります。

source: Museum of Magnetic Sound Recording: Vintage Ads: 1979.

1979年、Ampex ATR-100 シリーズテープレコーダと ADD-1 ディジタルディレイの広告

ADD-1 は、16ビットの分解能、サンプリングレートは最大で50kHz(特注バージョンは100kHz)、を備えたとされています (出典: 1979年5月15〜18日に開催されたAES学会のロサンゼルスコンヴェンションに参加した著名なオーディオ評論家 Bert Whyte 氏が、デモされていた ADD-1 について、Audio 誌1979年8月号の「Behind the Scenes」に書いた文章)。

また、21世紀のディジタル技術全盛期からは考えられないことに非常に高価なもので、ミニマムの1.3秒ディレイバージョンで 14,500ドル、より長いディレイを可能にするバージョンの場合は追加モジュールを買い足す必要があったとのことです。フルスペックだと一体いくらだったんでしょうね(笑)

ナッシュビルの Masterfonics Sound Studio が、この Ampex ADD-1 を最初期に導入したスタジオの1つと言われています。1973年に稼働開始したとされるこの有名なスタジオは、Neumann SAL-74、Ampex ADD-1 そして Zumaudio カッティングコントロールコンピュータを使い、Ampex ATR-102 テープ装置からマスタリングを行っていたそうです。

ただし、この1979年のタイミングで、多くのマスタリングスタジオが一斉に DDL によるカッティングに移行した… なんてことはありませんでした。既にプレビューヘッド付アナログテープ装置からの自動可変ピッチカッティングを行っていたわけですし、音質的なメリットがないばかりか、むしろ(当時のディジタル技術では)デメリットしかない、と当時の現場エンジニアに思われたでしょうから。

しかし、DDL があれば、プレビューヘッド付の特製テープ装置を用意せずとも、通常バージョンのテープ装置を使って自動可変ピッチカッティングができる。プレビューヘッド付特製テープ装置の新規導入・メンテナンスや、既存のテープ装置の改造に大金を注ぎ込まなくても、DDL を買うだけで済むようになる。

これが、のちにコストに敏感な経営サイドの判断などによって、DDL 導入が徐々に進められた要因のひとつと考えられます。

source: A gorgeous Neumann VMS-70 disk-mastering lathe for sale.

Neumann VMS70 + SX74 + SAL74B システムに組み込まれた、ディジタルディレイ Klark Teknik DN775

VMS70 ですら DDL を組み合わされていたことがあった、貴重な実例と言える

上の写真にあるディジタルディレイ Klark Teknik DN775 のマニュアル(回路図付)は こちら で閲覧できます。

DN775 はどうやら、放送用ディジタルディレイである DN773 のディスクマスタリング専用バージョンのようで、フロントパネルに左端に DN773 にはない「33/45」のトグルスイッチが追加されているのが分かります。また、DN773 / DN775 共に、ディレイタイムの微調整は本体内部のジャンパーを短絡させることで行うようです。分解能は16ビット、サンプリングレートは 50kHz とのことです。

2.4 Neumann VMS80 カッティングシステムの登場

同じく1979年、当時の録音スタジオでデファクトスタンダードの地位を築いていた Neumann が、当時最新式のコンピュータ制御によるカッティングレース VMS80 を発表しました。当然、自動可変ピッチ対応です。

ところが、この VMS80(や、その後継の VMS82)は、先輩モデルの VMS66 や VMS70 と、自動可変ピッチの点で異なる仕様となっていました。VMS66 や VMS70 では、プレビューヘッド信号は「カッターヘッドより 0.6回転分前の信号」を必要としていたのですが、新しい VMS80 では「カッターヘッドより 0.5回転分 前の信号」を要求するようになりました。

これにより、VMS80 の新規導入を考えたスタジオは、いくつかの選択肢から選ぶ必要に迫られました。

- 現在使用している、プレビューヘッドで0.6回転分前を読むテープ装置を、0.5回転分前を読むように改造するか。

- 0.5回転分前を読めるように改造するためのキットやサービスをテープ装置メーカが提供するのを待つか(実際、Studer や Telefunken などのメーカは提供したとのこと)。

- MCI JH-110M のように、0.5回転分 / 0.6回転分 / 1回転分など先読みを変更可能な、プレビューヘッド付テープ装置を新たに導入するか。

例えば、有名なマスタリングスタジオ Sterling Sound では、元 Ampex 退社後 ATR Services 社を立ち上げた Michael Spitz 氏に ATR-104 テープ装置を独自改造を依頼、0.5回転分先読みに合致するプレビューヘッドを装着することで VMS80 に対応したそうです(そのカスタムバージョンのプレビューヘッド付 ATR-104 の写真は こちら で見られます)。

Decades after the introduction of the ATR-100, Michael Spitz converted an ATR-104 into a preview head tape machine for George Marino at Sterling Sound, then one of the major mastering facilities in New York City (now in Nashville, TN).

ATR-100 登場から数十年後、Michael Spitz は当時ニューヨーク(現在はナッシュビル)の主要マスタリング施設のひとつだった Sterling Sound の George Marino のために、ATR-104 をプレビューヘッド付テープ装置に改造した。

The conversion involved an extension to the machine’s top platform, where an additional reproducing head and a few rollers could be added.

この改造は、ATR-104 テープ装置のトッププラットフォームを拡張した上で、そこに(プレビュー用)再生ヘッドと数個のローラを追加することで実現された。

The ATR-104 was used as a base, since 4 channels of audio are needed in a stereophonic preview head tape machine; two for the preview/control signals and two for the audio.

この改造では、2チャンネルがプレビュー/コントロール用、2チャンネルが音声用、と、合計4チャンネルのオーディオが必要だったので、(4トラックバージョンである)ATR-104 がこの改造のベースとして使用された。

This machine is still in active service, nowadays used by Ryan Smith and Joe Nino-Hernes at Sterling Sound’s Nashville facility.

この実機は現在も現役であり、Sterling Sound の Nashville 工場で、Ryan Smith と Joe Nino-Hernes が使用している。

“The Giants of Tape, Part Two”, J.I. Agnew, PSAudio blog (May 7, 2020)そのような選択肢の中に、「プレビューヘッド付テープ装置をあきらめ、DDL を導入して通常テープ装置を用いる」というのも追加されたのでしょう。

以下、信憑性については判断保留と断った上で、以下のような「1970年代後半から1990年代にかけて、DDL を使ったカッティングは非常に一般的だった」とする人もいることに触れておきます。

2.5 ディジタルマスターからのカッティングの増加

1970年代、日本や米国で始まっていた、ディジタル録音。特に1970年代後半のダイレクトカッティングのブームがひと段落した頃、入れ替わるように PCMディジタル録音 によるリリースが増加しました。

商用リリース向けのディジタル録音の歴史については、Tom Fine さんが ARSC 論文誌 2008年春号に投稿した論文「The Dawn of Commercial Digital Recording」に詳しく記されています。

Tom さんの論文によると、世界で最初にリリースされたディジタル録音のLPは1972年4月24〜26日録音、1972年10月リリースの 日本コロムビア NCC-8501-N だそうです。録音は DENON DN-023R で行われ、分解能13ビット、サンプリングレート 47.25kHz でした。

また米国でも、ユタ大学教授の Thomas Stockham 博士が1976年に設立した Soundstream 社によって、分解能16ビット、サンプリングレート 37.5kHz の録音装置が開発され、1976年夏に実験録音が行われ、1976年秋のAES学会コンヴェンションでデモが行われたそうです。

そして、サンプリングレート 50kHz に改良された Soundstream 録音装置を使い、1978年4月4〜5日に録音してリリースされた Telarc 5038 が、米国初リリースのディジタル録音LP、となったそうです。

そして1980年に入る頃には、大手レーベルはこぞってディジタル録音装置を導入し、主としてクラシックやジャズに活用することになります。

1982年に民生用ディジタルメディアとして CD がデビューするより前の話です。

そのようなディジタル録音を当時の主たる民生用再生メディアである LP にカッティングする際、可変ピッチカッティングの際には当然ディジタルディレイが有効です。

アナログテープからのカッティングの時とは異なり、いずれにせよカッターヘッドにアナログ信号を送るために D/A 変換を行う必要がありますから、DDLの使用はデメリットどころかメリットの方が大きいことになります。

そのため、カッティング機材が故障してリプレースする際、あるいは新規機材を導入する際、DDL を組み込んだカッティングシステムが徐々に増えていったと想像されます。

以下の Studio Sound 誌1985年5月号 の記事「Cutting At Master Room」では、ロンドンの The Master Room の Arun Chakraverty 氏のインタビューが掲載されており、Dolby A-Type Model 360 の他、ディジタルディレイとして Studer DD16 を使用、とあります。

source: “Cutting at Master Room”, Studio Sound, May 1985, pp.54-56.

アナログテープは Studer A80、ディジタルテープは SONY PCM1610 / 5850 U-Matic、カッティングは VMS80 + SX74 + PG74B を使ってカッティング、と続く同記事中では、「プレビューヘッドのないディジタル音源では特にディレイは重要」「マスターの99%をカッターに送る」ともあります。

同誌の別記事「LINN SET UP」では、あの LINN についても触れられており、LP衰退期の中、1982年より自社レーベルでのマスタリングも始めた同社は、Ampex ATR100(プレビューヘッドなし、改造して追加するスペースもなし)とディレイシステムの音に不満で、同社カスタム回路に改造して使用、とあります。

source: “LINN SET UP”, Studio Sound, May 1985, pp.60-61.

2.6 LP のフェードアウトと CD の台頭

そして1982年、LP に代わる民生用メディアとして、CD (Compact Disc) が華々しくデビューします。

1986年には日本で、1987年には米国で、CDの売り上げがLPと並び、そしてすぐに抜きました。

余談ですが、このチャートで注目したいのは、米国では LP 衰退ののち、CD ではなくカセットテープが主たるメディアになったことです。これは、Tom さんによると、当時の自動車市場において、カーオーディオの主流がいまだカセットテープだったためで、カーオーディオにCDが標準装備されるようになった1990年代中盤になってやっと、CDがカセットを抜いたのではないか、とのことです。

さて、1982年デビュー当初はLPより少数派だったCDですが、そのマスタリングは(LP用カッティングマスターとは別に)CD用に特別なものが用意されていたわけではなかったそうです。つまり、当初は「主にポピュラー音楽においては」 LP 用にイコライズされたカッティングマスターをそのままディジタル化して CD にしていたそうです。

(注:ここで私は LP用カッティングマスターをそのままCDマスターに使用することの是非や優劣などについて述べているわけではない ことに留意ください)

Stereophile 誌で Tom さんがあの Bob Ludwig 氏に行った貴重なロングインタビュー(Pt. 1, Pt. 2)で、そのことが語られています。以下、長いですが引用します。

Ludwig led Masterdisk into the digital era, first cutting lacquers from digital sources (Soundstream, 3M Digital, Sony) then as an early US compact disc mastering facility (see Decades of Digital Devices).

Ludwig 氏は Masterdisk をディジタル時代に導いた。当初はディジタルソース(Soundstream、3M Digital、SONY)からラッカーをカッティングし、その後、米国における最初期のCDのマスタリングを担った(「Decades of Digital Devices」を参照のこと)。

In 1984, he mastered the first CD manufactured in the US: Bruce Springsteen’s Born In The USA (footnote 8). Ludwig told me that CDs had a slow but steady climb in the American market after their 1983 introduction. “When CDs were first coming out, I visited Tower Records down by Lincoln Center, and the CD section was just a yard or two wide.”

1984年、Ludwig 氏は米国で最初に製造されたCDのマスタリングを担当した。Bruce Springsteen の「Born in The USA」である(脚注8を参照)。Ludwig 氏は CD 登場後、米国市場では CD はゆっくりと、しかし着実に成長していった、と語った。「CD が出始めの頃、リンカーン・センターそばのタワーレコードを訪れたことがある。CD が置いてあるのはわずか1〜2ヤードだけだった。」

In those days, the tape used to make the CD master was often an “equalized” copy that had gone through the mastering console from the “flat” master tape and included all the EQ and dynamics changes that mastering engineer made to cut the LP lacquer.

当時、CDマスターに使われるテープは、「フラット」マスターテープからマスタリングコンソールを通った「イコライズ済の」コピーであることが多かった。それは、LP のラッカーをカッティングするためにマスタリングエンジニアが行ったイコライズやダイナミクスの変更が全て含まれたものだった。

Ludwig said clients often didn’t want to pay for a separate CD master, so there might be audible things like increased brightness in songs toward the inner diameter of an LP, bass centered to optimize LP loudness and trackability and the like. “I would master the best I could for vinyl, while keeping an open mind for the CD. Occasionally I’d do a separate master for the CD,” he said.

Ludwig 氏によると、クライアントはCDマスターを別個に作るために必要な費用を払いたがらないことが多かったそうである。そのため、LPの内径に進むにつれて音源のブライトネスをあげたり、LPのラウドネスとトラッカビリティを最適化するために低域をセンタリングしたり、そういった(LP 向けマスタリングの跡が当時のCDから)聞き取れるかもしれない。「私はCDに対してオープンなマインドを保ちつつ、レコードのために可能な限りベストなマスタリングを行った。そして時には、CD用に別のマスターを作成することもあった」と彼は言う。

One such occasion was Dire Straits’s Brothers in Arms. “When I heard that record, I was just stunned by what (co-producer/mixing engineer) Neil Dorfsman had done,” Ludwig remembered. “Just beautiful. I said, ‘I’m mastering this one for CD’ (footnote 9). So there were two separate masters for that one.”

その一例が、Dire Straits の「Brother In Arms」だった。「あのレコードを聴いたとき、(共同プロデューサ兼ミキシング・エンジニアの)Neil Dorfsman のやってのけたことにただただ打ちのめされた。」と Ludwig 氏は回想する。「本当に美しかった。だから私は『これをCD用にマスタリングする』と言ったんだ(脚注9を参照)。だから、(LP用とCD用と)マスターが2つあったんだ。」

The choice to go the extra mile paid dividends. Brothers in Arms was the first CD to outsell the vinyl version. Ludwig calls it “a major breakthrough in the CD format as far as CD’s acceptance.”

追加でマスタリング作業を行う、という選択が、功を奏した。アルバム「Brothers In Arms」は、レコード盤を上回る売り上げを記録した最初のCDとなった。Ludwig 氏は、このCDを「CDが受け入れられたという意味で、CDフォーマットの大きなブレークスルー」と呼んでいる。

Bob Ludwig—The Mastering Master Bids Farewell (Part 2) Page 2「米国における」「LPとは別にCD向けに専用のマスタリングをしたアルバム」の最初期の代表的なアルバム、しかも同一アルバムで CD の売り上げが LP を上回った記念碑的アルバム、それが、あの「Brother In Arms」であることも興味深いですが、ともあれこの時期、LPのフェードアウトに伴い、マスタリング作業の主眼がLPではなくCDになっていったということなのでしょう。

そして、LP 作成時のマスターは、ますますディジタル音源となり、DDL による D/A 変換後のアナログ信号からカッティングされる機会が増えていったのでしょう。

source: “Off the Record”, The Mix magazine, Dec. 1982, p.83.

最初期のディジタル録音かつ高音質で知られる Donald Fagen の The Nightfly (LP) の George Petersen 氏によるレビュー。ディジタル録音であることに触れ、「試聴1回目はディジタルだからといって特段の違いも感じなかった」「2回目はむしろ音の透明感と全帯域での信頼を感じた」と述べている。

ちなみに本LP盤も、Masterdisk での Bob Ludwig カッティング

とはいえ、以下の記事からは、件の Masterdisk スタジオでは、少なくとも1987年時点では、プレビューヘッド付の Studer A80 を1台使用しており、アナログテープマスタから DDL を介さずにカッティング可能な体制を引き続き整えていたことが分かります。

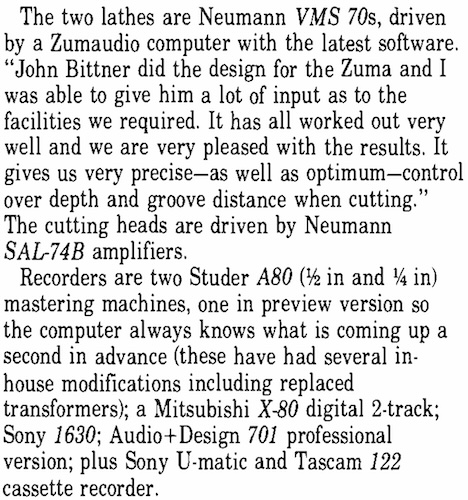

source: “Mastering at Masterdisk”, Terry Nelson, Studio Sound, Sep. 1987, p.82.

1987年9月号のスタジオエンジニア向け雑誌に掲載された、Masterdisk Studios 訪問記

カッティングレースは VMS70 2台、自動可変ピッチ制御は Zumaudio 製、カッティングアンプは SAL-74B とある。

同時に、アナログソース用に2台の Studer A80 テープ装置で、うち1台がプレビューヘッド付、とある。

その他、ディジタルソース用には Mitsubishi X-80 / Sony PCM-1630 / Audio+Dexign 701 / SONY U-matic を用意。意外なところとして Tescam 122 カセットレコーダも書かれています。

さらに時代が進み、LP が絶滅危惧種(あるいは絶滅寸前)となった2000年代前半頃にも、ごく一部例外的に、オールアナログで録音されカッティングされたLPがありました。

その数少ない例外の1枚として知られるのが、あの Electric Lady Studios で Russell “The Dragon” Elevado によってアナログ録音・ミキシングされ、“The Inhabitant” (Adrian Morgan) によってカッティングされた、D’Angelo のこだわりのかたまりのような問答無用の歴史的大名盤「Voodoo」(2000)です。

同時に、アナログテープ時代の過去の名作のLPリイシューも一部で始まっていました。オールアナログ、かつリミッタを使わない、など、カッティングへの強いこだわりで知られる、オランダの著名なカッティングエンジニア Willem Makkee (1947-2017) 氏も、2000年代に入ってからの Speakers Corner リイシューで Neumann VMS80 + SX-74 および、プレビューヘッド付テープ装置からオールアナログでリイシューされていたことが、2004年の Michael Fremer 氏によるインタビューで語られています。

再び余談です。上のインタビュー中、LPリイシューのためにワーナーからカッティングマスターテープを送ってもらうにあたり、ディジタルテープではなく、アナログテープを送ってもらっている、という話が出てきます。これも少し長いですが引用します。

その中で、なんとあの Lou Reed & John Cale の名盤「Songs For Drella」の話が出てきます。

MF (Michael Fremer): Now the Warners vinyl reissues are cut here, but I suppose it’s the same process and the same issues, to make sure you get good tapes…

MF (Michael Fremer): 現在、Warner の LP リイシューはここでカットされているわけですが、それにあたり、状態の良いテープを手に入れるために、同様のプロセスそして同様の問題があるのでしょうね。

WM (Willem Makkee): Yes! Here’s a copy of one…

WM (Willem Makkee): その通り!これがそのコピーの一例だね…

MF: Oh! (Lou Reed and John Cale’s) Songs For Drella!

MF: うわ!(ルー・リードとジョン・ケールの)Songs For Drella じゃないですか!

WM: This is all analog tape. We are not using the digital copy they sent us.

これは完全にアナログテープ。送られてきたディジタルコピーは(カッティング時に)使っていない。

MF: And you can tell by listening that they’ve sent analog.

MF: で、Makkee さんは、聴けばアナログが送られてきたことが分かるんですね。

WM: Yes. It sounds huge. It sounds very good, this, actually. Of course not every tape (song) is on the same level.

WM: そう。どえらい音がする。本当に、このアルバムは素晴らしい音だ。もちろん、楽曲ごとに録音レベルが整えられているわけではないんだけど。

MF: So on the fly you have to adjust levels as you’re cutting?

MF: では、カッティングを行いながら、その場でレベルを調整しなければならないのですね?

WM: Yes. And no limiters. I don’t like that. It ruins the dynamics. It’s loud, but it’s not music!

WM: そうだね。そして、リミッタは使わない。あれは好きではないんだ。ダイナミクスが台無しになるからだ。(リミッタを使うと)音は大きい(大きくカッティングできる)が、それは音楽じゃないんだ!

Who's Cutting Those Lacquers? Part 2, Michael Fremer, AnalogPlanet.com, Apr. 30, 2004上記で語られるエピソードは非常に興味深いのですが、そもそも、Speakers Corner から「Songs For Drella」の LP はリイシューされていませんよね?

私の知る限り、最初はオリジナルの1990年盤LP(Sire/Warner Bros. 9 26140-1)、次いで2020年の30周年記念盤(Record Store Day)LP(Sire/Warner Bros. R1 26140)、LP は基本的にはこの2パターンだと思います。

Songs For Drella も、2004年頃に Speakers Corner からリイシューされる予定があった(しかし実際には出なかった)んでしょうかね。

ちなみに、Makkee さんがカッティングし、Speakers Corner から実際にリイシューされたLPの中には、2004年10月18日リリース「Transformer」(RCA Victor / Speakers Corner LSP-4807)があります。

しかし、「Voodoo」のようなごく一部の例外を除いて、ほぼすべての新録音がディジタルで行われるようになっていました。

そして、もはや商売として成り立たないオールアナログのカッティング機材のメンテに大金を払うことは企業として許されず、数少ないLPリリースも、ディジタルマスターから、あるいはアナログマスターの場合はプレビューヘッドなしの通常のテープ装置から、DDL を介してカッティングするものが大半になったのだと思われます。

3 LP復権と「オールアナログ」信仰、そして思うこと

米国においては、LP売り上げ枚数が底をついたのが2006年、そこから徐々に、本当に微々たるペースで、LP が復権し始めます。

その牽引役となったのは、2008年に始まった Record Store Day だったのかもしれません。

それと同時に、いわゆる「オーディオファイル」層に向けて、過去の名作(当然全てオリジナルはアナログマスターテープ)のリイシューも進みます。そのさきがけの一例として、1993年7月の最初のリリースからずっと、オリジナルマスターテープからオールアナログでのカッティングによるLP再発を行っていた、ドイツの Speakers Corner レーベルがあげられます。

この際、アナログ時代を経験した錚々たるマスタリングエンジニア達にますますスポットライトが当たるようになり、DDL を使ったカッティングではなく、ヴィンテージのプレビューヘッド付テープ装置をレストアして、オールアナログでカッティングする動きが本格的に復活した、と考えられます。

そして今では、そのようなオーディオファイル向けLP復刻を担うマスタリングスタジオの多くが、プレビューヘッド付テープ装置を使ったオールアナログマスタリング機器を使っていることを差別化要因として高らかに謳うようになっています。

例えば、以下の2012年の動画は、あの著名なマスタリングエンジニア Sean Davies 氏が、プレビューヘッド付きのテープデッキ (Lyrec TR8) と Neumann VMS70 で Johanna Martzy の1954年オリジナルマスターからカッティングする様子を捉えたものです(実際にリイシューされた盤は こちら)。

アナログ復権の今、50〜70年前の伝説の名演を、レストアしたヴィンテージ機材を使い、当時のマスターテープからオールアナログでマスタリングして復刻する。しかも21世紀の今は、1950年代〜1970年代に比べても、技術の向上および知見の蓄積により、圧倒的に高品質なマスタリングができる状況にあります(マスターテープ自体の劣化要因は除くとして)。

プレス品質や技術、マスタリングのノウハウ、アナログ/ディジタル技術の長い歴史の積み重ねによる、更なる技術と品質の向上。高品質に作られた復刻LPが、ヴィンテージのオリジナル盤を軽く凌駕するレベルで非常に高いレベルの再生を聴かせる、そう思える盤が少なくないことの理由でしょう(繰り返しですが、マスターテープ自体の劣化要因は除くとして)。

このような状況下、DDL は明らかにデメリットとして捉えられるのも当然でしょう。

2020年代に入るとなお、新録アルバムがストリーミング/ディジタルダウンロード/CD/カセットに加え、LP でもリリースされる例が多くなっています。私も主に Bandcamp を通じて、お気に入りの音楽ジャンル、贔屓のミュージシャンの新譜が出た時には、ミュージシャンの応援の意味も込めて、LP で購入しています(Bandcamp では LP 購入時に FLAC ディジタルダウンロードもついてくるのが更にお得ですね)。

今晩最後は Saana Sahel / Colloboh (Leaving Records no number, 2023)

— Kohji Matsubayashi (@kohji405mi16) December 11, 2023

ナイジェリア出身でLA在住の作曲家/プロデューサがモジュラーシンセなどで紡ぐ、ニューエイジかつアンビエントかつジャズかつソウルかつクラウトロックぽくどことなくボッサ風味もある独特の音触が心地よい良作。 pic.twitter.com/7VIlAeJxnP

これらの新譜の多く、いや、ほぼ全ては、間違いなく DDL を使ったカッティングなのでしょう。

しかし、だからといって、ディジタル音源から DDL を使ってカッティングされた、1980年代〜現代のLPアルバム(新譜も再発も)の価値が貶められるとは、個人的には全く思いません。

もちろん、全く同一のアナログマスターから同等に作られた2枚のアルバムがあったとして、片方が DDL を介したカッティング、もう片方がプレビューヘッド付テープ装置からカッティング、どちらを選ぶか、と言われたら、当然後者を選びたくなります(笑)

しかし、DDL によるカッティングだからといって、それだけでそのアルバムの価値が下がることはないと考えます(オーディオ目線での云々は置いておいて)。

あの Abbey Road Studios で、ハーフスピードカッティングで有名な Miles Showell さん、および Geoff Pesche さんが、ディスクカッティング技術および使用機材について解説する 2022年3月の YouTube 動画を紹介します。

あくまでカッティングのデモンストレーション動画であり、映る機材が Abbey Road Studios の唯一の機材というわけではないと思いますが、この動画では、アナログマスターから DDL を介し、すなわち A/D 変換 → ディレイ → D/A 変換して、カッターヘッドに信号を送り込んでいます。

この動画内で使われている DDL は、Benchmark ADC1 USB(A/D変換)、写っていませんがなんらかのディジタルディレイ(装置なのか、コンピュータシステムなのかは不明)がはさまり、Benchmark DAC1(D/A変換)複数台で可変ピッチコントロール用 / カッターヘッド駆動用 / モニタ用という構成で、さらに全体が Abendrot Everest 701 True Audio Master Clock でクロック同期がされている、というものです。

source: “Cutting Vinyl at Abbey Road”

動画中の ADC1 USB の LED ポジションをみると、24bit/96kHz で外部クロック(Abendrot Everest 701)使用、と読み取れます(ADC1 USB の取説マニュアルPDF)。

source: “Cutting Vinyl at Abbey Road”

オールアナログの達人のひとりも、場合に応じてこういった DDL カッティングを行っている、ということが分かります。そして、動画の隅々まで、本当に興味深い情報が満載で、本当に楽しめます。

もうひとつ興味深い関連情報を記しておきます。

テープのアナログ音源再生と、同一テープから Ampex 16ビットディジタルディレイ後の再生を、被験者10名に対して ABX 二重盲検法 でテストした、というものです。

予想通り、あるいは、予想に反して、そこは人によって異なるでしょうが、ともあれ、「両者に有意差はない」という結果になった、という、興味深い実験結果が報告されています。

実施者は David Carlstrom 氏、ABX 法を開発した ABX Company の中の人だった方です。

最後になりますが、ディジタルも大好きなアナログ大好き人間としては、「短絡的な、あるいは極端な」アナログ信奉(一部にはヴィンテージ信奉もあるのかな)になってほしくないなぁ、と思ったりしているところです。

いや、当然ながら、もちろん私もアナログ大好き人間ですけどね(笑)

「あの大人気の大名盤が、実は DDL を使ってカッティングされていた!」とか、今後発生する可能性はありますよね。それによって、もしかしたら、中古市場価格やヴィンテージ取引価格が大きく動くことになるのかもしれません。

私は中古レコード販売業者ではありませんので、そういうことに一喜一憂する予定はありませんが、オールアナログ vs DDL の議論によって、本当に好きで入手したいと思うアルバムの市場価格がうんと上がってしまったりしたら、きっと残念に思うことでしょう。けどまぁ、需要と供給の関係で市場価格が決まるものですから、仕方ないんですけどね。

私にせいぜいできることは、周りの評価や評判に惑わされず、自分の音楽的嗜好と価値観のもと、自分で調べ、自分で考え、自分にとって金額に見合うと感じた盤だけを買っていくこと、それだけです。

今までずっとそうしてきたように。

ご無沙汰してます。路傍の石です。

毎回、手間と時間のかかる徹底したドキュメント/エビデンス主義には頭が下がります。そのことは、珍説(恣意的なデマ・デタラメ含む)をばら撒くオーディオ雑誌の編集者・ライターには見習ってほしいところです。

今回の記事ではDDLの普及が業界のトレンドとして必然であり合理的な手段だったことがよくわかりました。が、それが今さらながら悪手であったかのように意図的に流布された言説(それを頭から信じ込む人々)には辟易しておりましたので、史実から検証してフラットな視点で考察することの大切さを痛感した次第です。お疲れさまでした。

ちなみに、自分の見解としてはDDL(DAWでEQ加工されたデジタルデータを含む)は技術論からみても極めて合理的かつ高品位であると確信してます。かのヴァンゲルダー氏は、デジタルの登場は、それによってアナログでのすべての理不尽な縛り(避けられない歪みと劣化)から解放した歓迎すべきものと話してます。まさにその通りだと思いますね。