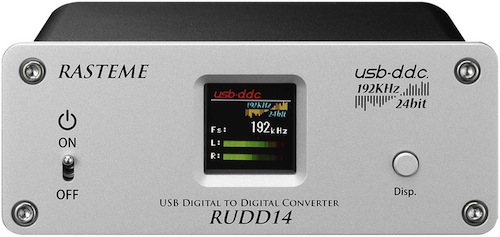

Maestro Michael Yee from Mount Shasta, CA, who has been a fabulous designer, developer and engineer of highly-acclaimed audiophile phono preamps (such as Phonomena, Phonomena 2, Nova Phonomena and SuperNova / SuperNova 2) and handful of power amplifiers, has been working very earnestly to develop a new DAC (Digital-to-Analog Converter) with a very new technique and method. I (living in Tokyo, Japan) have been a huge fan of him and his products since I bought a second-hand unit of Musical Surroundings Phonomena + BPS back in 2004.

カリフォルニア州マウントシャスタ在住のエンジニア、マイケル・イー (Michael Yee) さんは、Phonomena、Phonomena 2、Nova Phonomena、SuperNova / SuperNova 2 といったオーディオファイル向けフォノイコライザ(その他にもパワーアンプなど)の設計・開発を行った方で、その技術力と製品には絶大な信頼が寄せられています。私も、2004年初頭に Phonomena + BPS の中古を購入して以来、彼の生み出す製品(および彼自身)の大ファンとなりました。その彼が現在熱心に取り組んでいるのが DAC (D/A コンバーター) の開発で、従来にはない彼の開発した新しい技術が取り入れられているといいます。

This time, very friendly, diligent and honest person Michael-san kindly gave me the privilege to do a listening test of the prototype of his coming product that was intended to prove his new technique, and wow – although I am still new to the digital playback world (my primary music source still is “analog” – vinyl records), the sound nearly knocked me out – it’s very analogue!

とても親しみやすく、同時に勤勉で真面目なエンジニアであるマイケルさんが今回、開発中の DAC のプロトタイプを送って下さり、試聴させて頂けるという光栄にあずかりました。彼によると、このプロトタイプは彼の開発した新しい技術が間違っていないことを証明するために作ったということです。そして先日早速試聴させて頂くと。。。もうぶっ飛びました。PC オーディオやディジタルオーディオの世界はまだよく知らない(普段アナログばかり聴いている)私ですが、こんなにもアナログ的な音のするディジタル再生を聴いたのは初めてです。

Continue reading →

![[Jim Hall Live]](https://microgroove.jp/img/JimHallLive.jpg)

![[RCA cables]](https://microgroove.jp/img/ortofon_rca_cables.jpg)

![[RCA cables]](https://microgroove.jp/img/mit_rca_cables.jpg)

![[Drag City DC-090 Front Cover]](https://microgroove.jp/img/DragCity_DC090_F.jpg)