Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 24

EQカーブの歴史、ディスク録音の歴史を(私が独りで勝手に)学ぶ本シリーズ。前回 Pt.23 では、1970年代民生用アンプに内蔵されたフォノイコの RIAA 偏差 に関する興味深い記事、および、米国で伝統的に使われていた LCR 録音イコライザの話などを紹介しました。

In the previous Part 23, I learned an interesting article on RIAA deviation of 1970’s consumer amplifiers, as well as LCR recording/reproducing equalziers that had been the legacy especially in the United States.

今回の Pt.24 では、音声信号が最終的にレコードの溝として記録されるまでに通過するシグナルチェーン、そこで使われる機器の歴史的変遷などについて、改めて復習していきます。

This time on Pt.24, I am going to revisit and learn the signal chain from the audio source to the groove cut into lacquer discs, as well as the history and evolution of these.

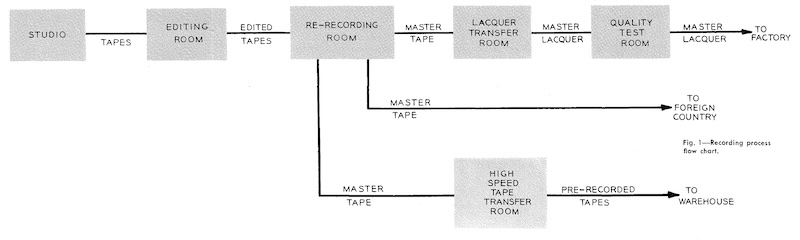

source: RCA Engineer, Vol. 3, No. 2, Oct.-Nov. 1957, pp.8-9

1957年のRCA社内エンジニア向け紀要に掲載された、録音プロセスのフローチャート

“Recording process flow chart” from 1957 technocal bulletin for RCA’s engineers.