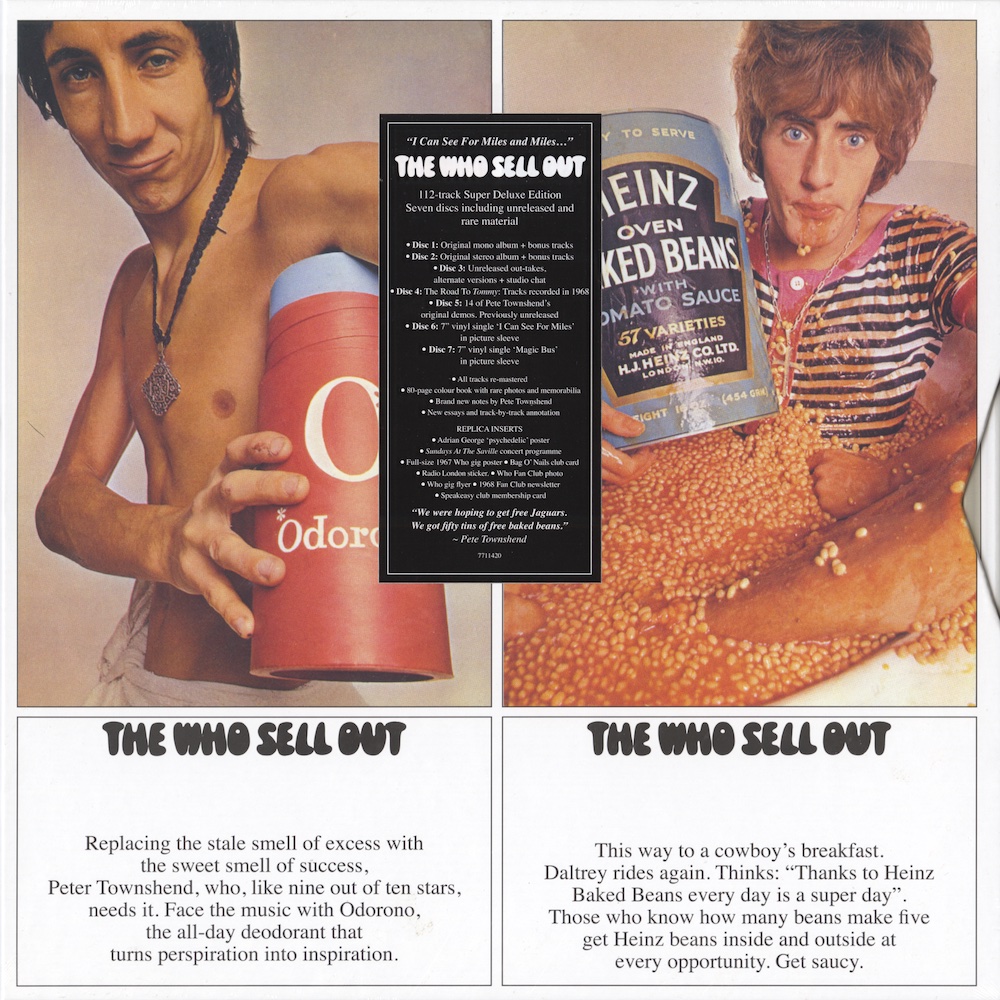

The Who Sell Out (Super Deluxe Edition)

The Who のアルバム、The Who Sell Out の スーパーデラックスエディション がリリースされました。個人的には、ファーストアルバム よりも Live at Leeds よりも大好きな、思い入れのあるアルバムですし、ブックレットの解説も読みたいので、5CD + 7インチシングル2枚組セットの輸入盤を買いました。

Super Deluxe Edition release of The Who’s seminal album “The Who Sell Out” is out. This album is personal favourite, compared even with their 1st album and “Live at Leeds” – and I’d like to read the liner-notes on the gorgeous booklet, so I bought the 5CD + 2 x 7″ 45rpm box set.

で、今どきらしく、ハイレゾダウンロードでもリリースされているのですが、微妙に収録曲が異なることに気付きました。たとえば 5CD版(108曲収録) には 1-25 “Sunn Amps promo spots” や 1-26 “Great Shakes ad” が収録されているのに、ハイレゾダウンロード版(105曲収録) にはない。逆に、ハイレゾダウンロード版には 25 “Our Love Was (take 12, rejected mono mix)” があるのに、5CD版には収録されてない、などです。この辺りの事情をまとめたサイトとかあったりしないですかね。。。

This comprehensive album is also released in the hi-res download format, and I noticed some of the contents (and track order) are different from the physical release. For example, the 5CD box (108 tracks) contains 1-25 “Sunn Amps promo spots” and 1-26 “Great Shakes ad”, while the hi-res download version (105 tracks) doesn’t; download version contains 25 “Our Love Was (take 12, rejected mono mix)” while the 5CD box doesn’t. Does anyone know about it, or does anyone know the websites describing the difference?

2025/06/13 追記: で、どこにも情報がまとまっていないようだったので、5CD版とハイレゾダウンロード版の違いを調べてみました。

Addendum (Jun. 13, 2025): … since there didn’t seem to be any information compiled anywhere, I decided to look into the differences between the 5CD version and the hi-res download version.

| Only on 5CD version | Only on Hi-Res download version |

|---|---|

| 1-25: Sunn Equipment Promo Spots (Mono) |

|

| 1-26: Great Shakes (Mono) |

|

| 1-25: Our Love Was (Take 12 Rejected Mono Mix) |

|

| 1-26: I Can See For Miles (Early Mono Version) |

|

| 1-27: Someone’s Coming (UK Single Mix / Mono Version) |

|

| 1-28: Magic Bus (US / UK Mono Version) |

|

| 1-29: Dr. Jekyll & Mr. Hyde (US Single Mix / Mono Version) |

|

| 2-16: Someone’s Coming |

|

| 2-18: Glittering Girl |

|

| 2-22: Sodding About |

|

| 3-27: Shakin’ All Over (Take 3) |

|

| 4-10: Magic Bus (Unedited Stereo Mix) |

|

| 5-14: I Can See For Miles (Pete Townshend Demo) |

さらに、少なくとも Apple Music ストリーミング版 は、両者を合成した 全114曲収録 となっていることに気づきました。。。おかしいですね、私の記憶では、2021年当時は、ストリーミング版も105曲のみ公開されていたはずなのですが。。。

Furthermore, I noticed that at least the Apple Music streaming version contains a total of 114 songs, which is a combination of both versions… That’s strange, because as I recall, in 2021, only 105 tracks were available on the streaming version…