Introduction / 余談からスタート

我が家のオーディオ環境では、2004年に TEAC VRDS-25X の中古を導入するまでは、カーオーディオと兼用していたポータブルCDプレーヤや、タダで譲り受けた LD/CD プレーヤなどで、CD を聴いていました(笑)

In my home audio environment, until I installed a used TEAC VRDS-25X in 2004, I listened to CDs with a portable CD player (which was also used with my car audio system), or with a LD/CD player I got for free 🙂

当時はアナログ再生がメインだったからですが、かといって「アナログマンセー」だったわけではありませんし(笑)、今でもディジタル再生も同じくらい好んでいます。

This was because analog was my main source for listening at the time, but that does not mean that I was an “analog supremacist”, and I still prefer digital playback as much as analog playback.

2012年初頭、(のちに Musical Surroundings MYDAC II として製品化された)DAC のプロトタイプ基板 を開発者の Michael Yee さんにいただいたことをきっかけにして、CD を直接再生することはなくなり、CD をリッピングしたのち PC から DAC 経由で再生するようになりました。ここから我が家での本格的なディジタル再生が始まりました。

In early 2012, Mr. Michael Yee, the developer of the audio components, kindly gave me a prototype DAC board (which later commercialized as Musical Surroundings MYDAC II). After that, I stopped playing CDs directly, and my primary digital audio playback method became “playing digital files (that were ripped from CDs) from PCs via DACs”. This was the beginning of full-fledged digital playback in my home.

以前から CD を購入するたびに、XLD (X Lossless Decoder) や Exact Audio Copy を使い、ALAC (Apple Lossless) 形式のディジタルファイルとして SSD や NAS に保存しており、現在はこれを Audirvāna Origin + Music app (旧名 iTunes) から DAC に流し込んで再生しています。

Even since before 2012, I have always used such software as Exact Audio Copy and XLD (X Lossless Decoder) to rip the CDs as digital files in ALAC (Apple Lossless) format on my SSD or NAS. Recentely I always play these audio files using the combination of Audirvāna Origin and Music app (was: iTunes) via the DAC.

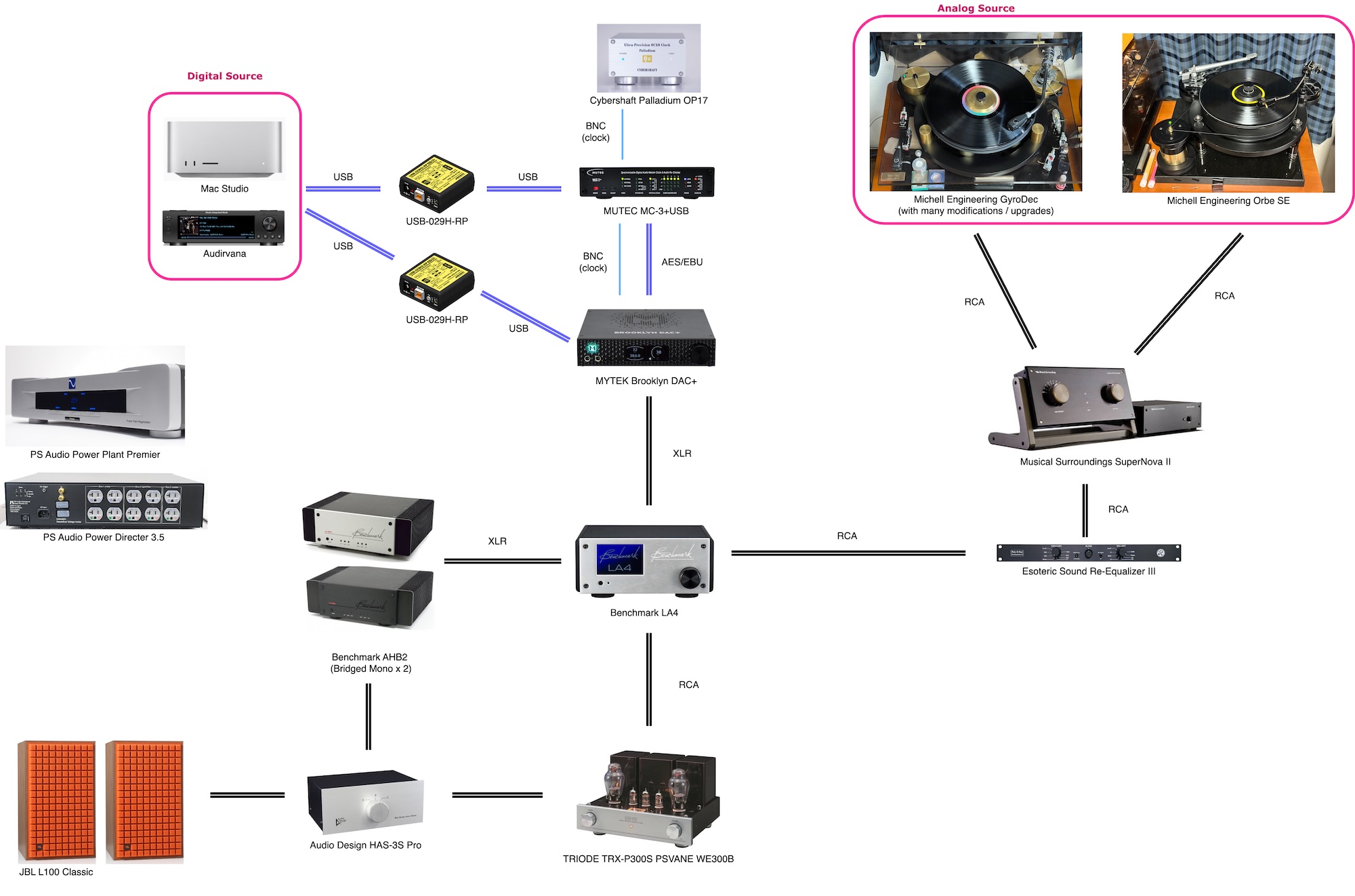

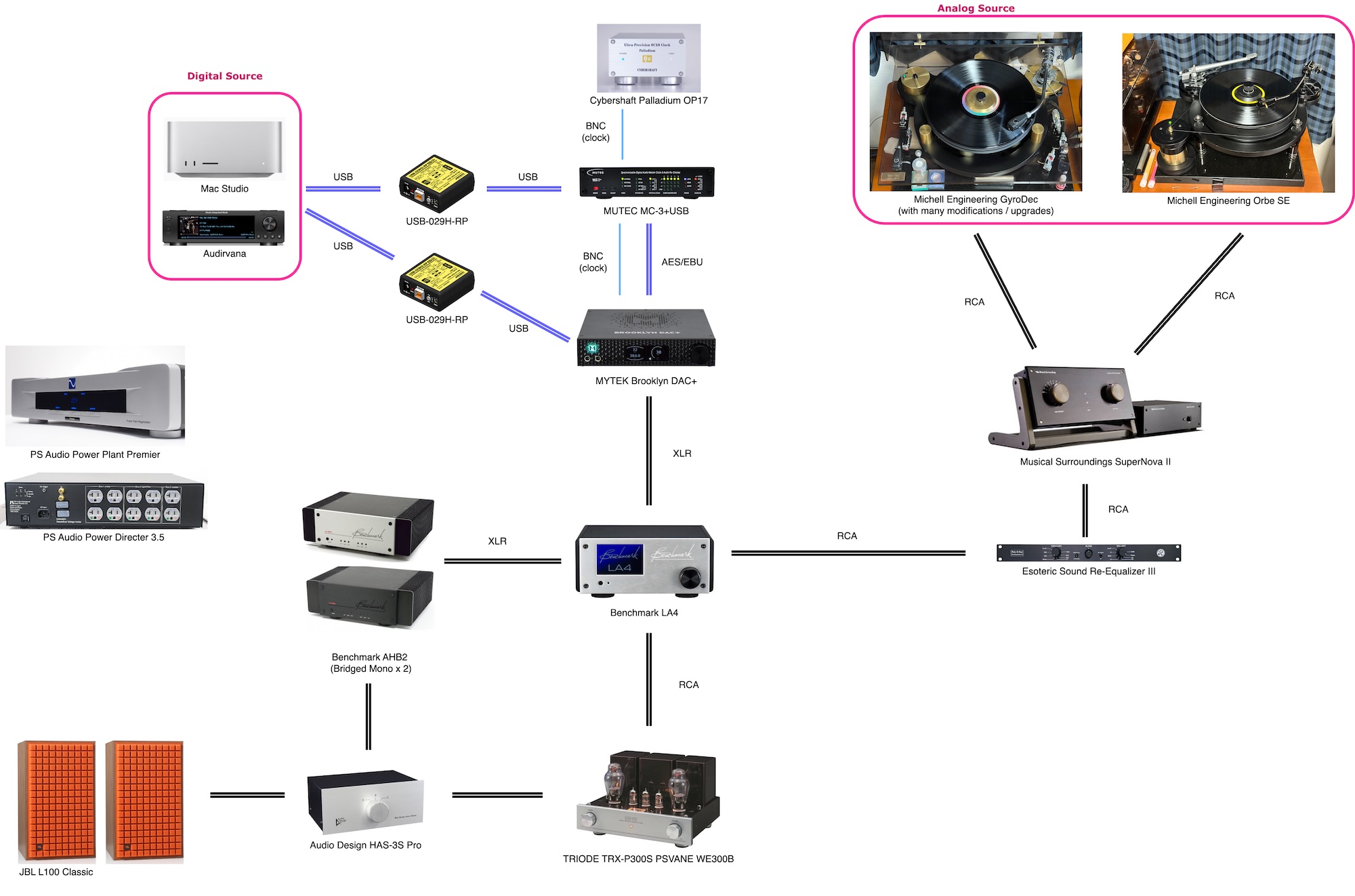

2024年8月25日時点での我が家のシステム構成図

Michell Orbe 追加後、特に変更はありません

いまだに Audirvāna Origin を「Music Integrated Mode (legacy)」モードで使っている(Audirvana はあくまでバックエンドで、iTunes/Music をフロントエンドとして使用)のは、取り込み年月日、再生回数、最終再生年月日などのデータを、iTunes/Music から他のアプリに持って行けないからです(笑)

I still use Audirvāna Origin in “Music Integrate Mode (legacy)” mode (i.e. Audirvana for backend, iTunes/Music for frontend), simply because there is no way to bring statistical data (such as imported date, play count, last played date etc.) to other apps.

上記余談はさておき、CD 上の音源を PC 上にもってくることで、ディジタルデータとしての客観的な数値やパラメータを目にすることが容易になります。

Returning to the main subject — by bringing the sound source on the CD to the PC, it becomes much easier to see the objective values and parameters as digital data.

今回のお題、「CD におけるモノーラル音源」も、そんな中で気づいたものでした。

The subject here, “monaural sound sources on CDs” was also something I noticed in this context.

2012年7月下旬、あるモノーラル音源のCDをリッピングしている時、トラックによってファイルサイズがかなり違うことが気になったのです。残念ながら、この時の CD がどれだったのか、いまだに思い出せずにいるのですが。

It was in late July 2012, while I was ripping a certain monaural CD (which I still can’t remember it was, though), I noticed that the file size varied considerably from track to track.

PLEASE NOTE / 注

以下、本稿を通じて、「左右チャンネルがバイナリ一致したモノーラルCD」と「そうではないモノーラルCD」との間での優劣について書いているわけではなく、両者の差が生じる要因に純粋に興味があることにご留意ください。

Throughout this article, I am NOT going to discuss “is the true 2-track mono CD (with binary identical channels) better audio-wise than the CD which is not?”, but am just interested in what made this difference.